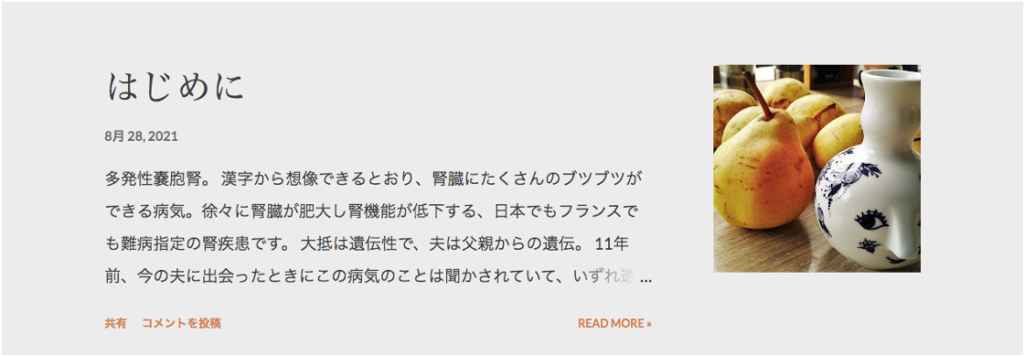

家庭を持っても単身生活を続けた画家

私の祖父母は、大正生まれでありながら、恋愛結婚をし、遠距離結婚を通したというレアなカップルです。

二人とも宮城県出身ですが、祖母は名取市の閖上(ゆりあげ)という港町で美容院を開業して3人の子どもを養い、一方で、祖父は画家として生業するために、単身で東京に暮らし続けました。

私は子どもの頃から、そんなちょっと普通じゃない祖父母の生き方が素敵だと思っていました。

しかし、二人とも既に亡くなっているので、心から尊敬する二人の歩みについてもっと話を聞いておくべきだったという後悔もあり、今、こうして私なりに紐解き、綴っています。

遠距離結婚を貫いた画家と美容師 前回まではこちら![]() その1/おしんのような経験を持つ美容師

その1/おしんのような経験を持つ美容師![]() その2/ずっと秘密にされてきた二人の馴れ初め

その2/ずっと秘密にされてきた二人の馴れ初め

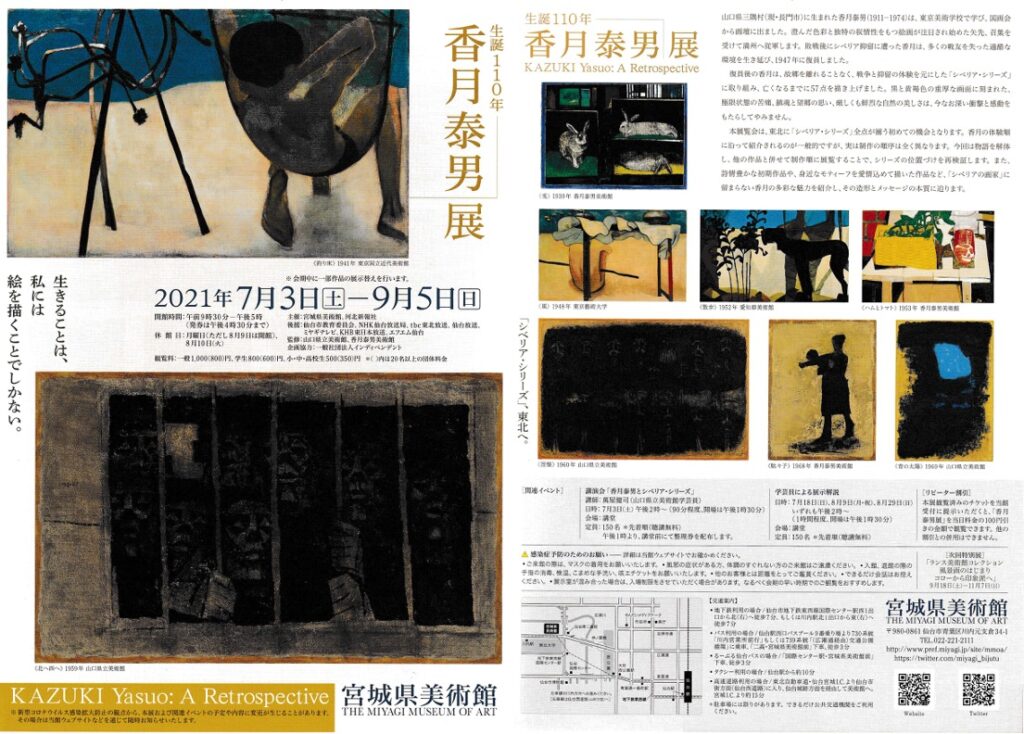

祖父は、祖母の一歳年上で、1917(大正6)年に生まれました。

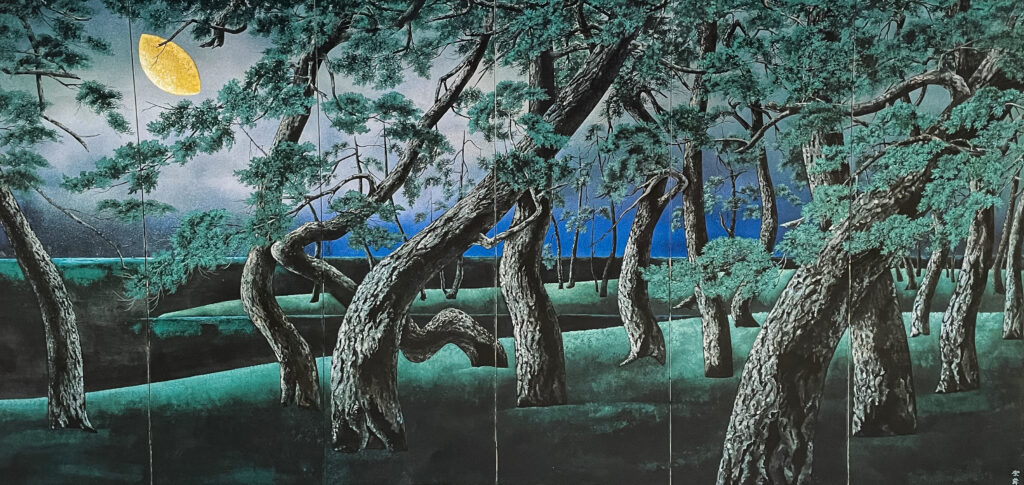

15歳頃に帝展*審査員だった田中頼璋(たなからいしょう)の元に入門、そして近代日本画家の巨匠の一人である川端龍子(かわばたりゅうし)に師事しました。

*帝展:帝国美術院展覧会。戦前の日本において最も注目を集めた美術展

若かりし祖父母の二人が出会ったのは、おそらく祖父が帰仙していた時に、仙台駅前で絵を描いている時だったのだろうと思います。

文通によって始まったお付き合いののち結婚しますが、祖母は、祖父が画家として成功することを願って背中を押し、自分自身は生まれた実家を守るためと子どもを養うために、美容院を開業して宮城の地から祖父を支えました。

ちなみに私の父が、二人の間に生まれた長男で、妹が二人の3人兄妹です。

父が生まれたばかりの頃こそは埼玉県で家族一緒にいたようですが、間も無く祖母は実家で一人奮闘することとなり、3兄妹にとっては父親がいないも同然の生活となるのでした。

でも、そんな父親でも、たまに帰ってくる時には、例えば当時にはまだ珍しかったコカ・コーラだったり、ある時にはTVを担いできたりして、閖上という田舎にいち早くハイカラな物を持ち込み、子どもたちを喜ばせたそうです。

さて、当の私も生まれ育った所は、祖母が守り続けた閖上の地で、私の母は隣町からお嫁になった人でしたが、祖母と同じく美容師だったため、祖母の後を継ぐ身としていつも忙しくしていたので、祖母はよく母に変わって私の面倒を見てくれました。

一方、祖父のあり方は、父たちが子どもの頃と変わりありませんでした。

祖母の願い通り、私が生まれた頃には、祖父は画家として確立しており、美術展の審査員や協会の役員を務める人ととなっていたので、私も祖父に会えるのは、良くても年に1・2回でした。

祖父母のこの遠距離結婚生活は、2001年に祖父が亡くなる前まで続きました。

パーキンソン病が悪化し、いよいよ寝たきり生活となる頃に、祖父は、故郷であるここ宮城の地へ戻ってきました。

およそ1年程度でしたが、最後に夫婦は、二人にとっては長い時間を共に過ごしたのでした。

ある時、私は祖母に、遠距離結婚なんてよくできたよね?と聞いたのですが、祖母は「半分意地だったんだ」と笑って言いました。

でも、祖父が亡くなってからも、私があえて聞かなくとも、祖母はたくさん祖父の思い出話をしてくれました。

同じ話を聞くこともありましたが、新しい話も時々飛び出し、遠距離結婚でも思い出がたくさんあるんだなと、孫としても嬉しく思いました。

それに、祖父のことを話す時の祖母はいつも楽しく嬉しそうで、祖父との遠距離結婚を意地で通したとはとても思えませんでした。

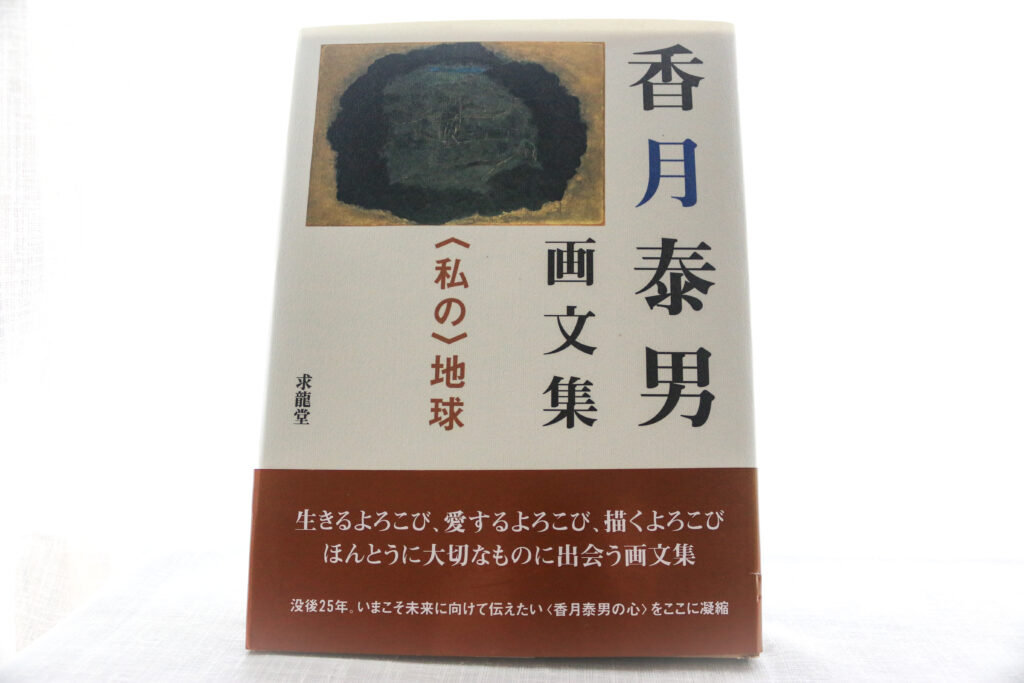

そして、祖父はと言えば、東京に出てから地元である宮城県に戻ってきたのは数えるほどしかないものの、自分の故郷をテーマとした作品を描き続けました。

また、祖母に捧げる作品として、美しい植物の絵を描くこともありました。

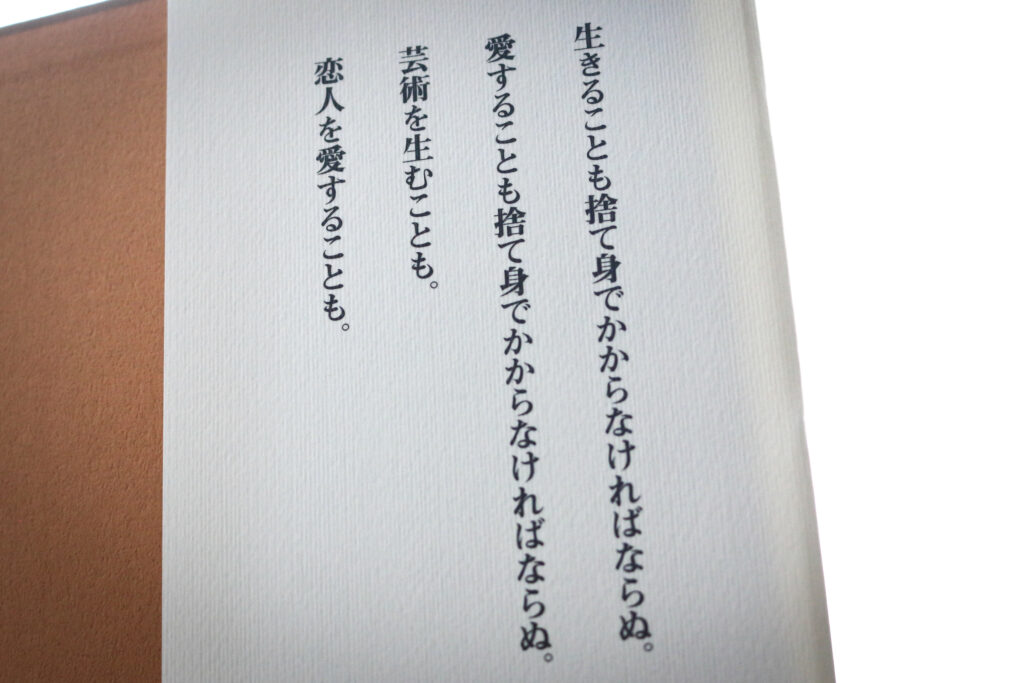

離れていても、互いに尊敬して信頼し合える愛があったからこそなんだろうなぁ・・・

結婚したからといって常に一緒にいるってことが当たり前じゃない形もあるんだな、むしろ、こういう形だったからこそ二人はそれぞれ自分なりに命を全うできたのかもしれない。

そう感じ、こういう関係って素敵だし、自分の祖父母ながらかっこいいなと素直に思っています。

そんな二人の孫として生まれてこれた私って幸せ。

こんな風に思える私って、本当に幸せ者。

きっと今は天国で、いつも一緒に私を見守ってくれているであろう二人に、心からありがとう。

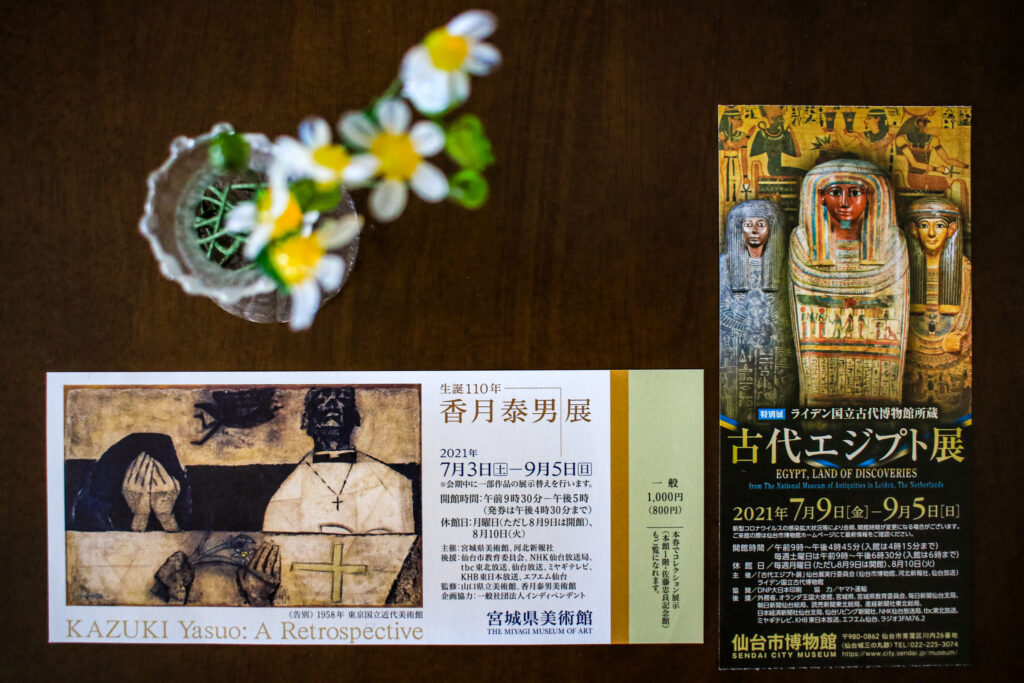

コロナが落ち着いてきたら、祖父のことを深掘りするために、ゆかりのある場所や人々を訪れようと思っています。

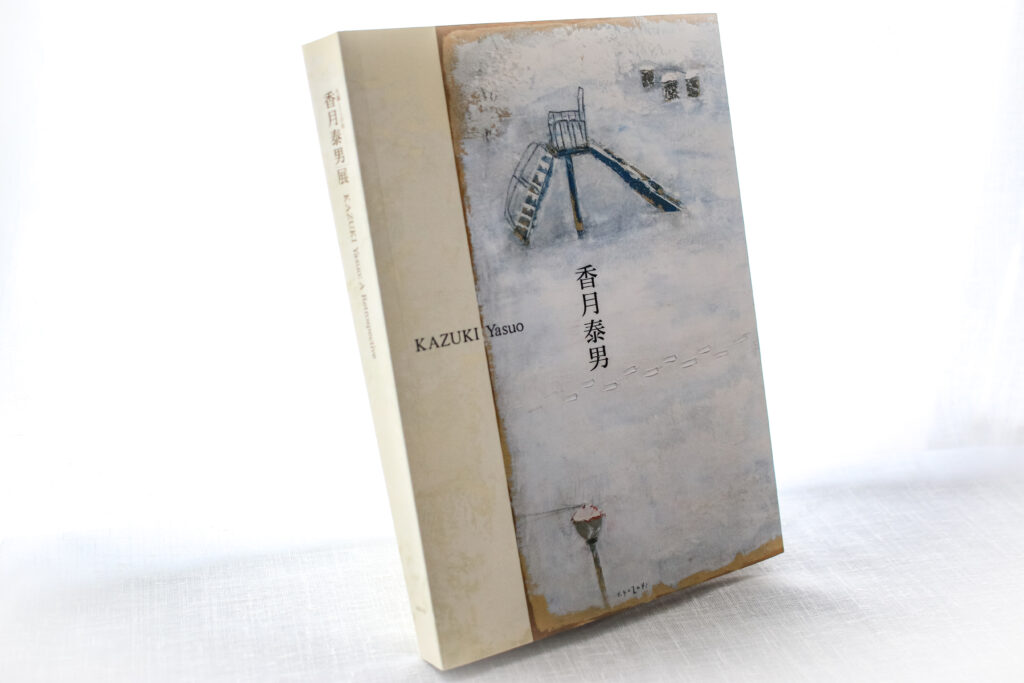

祖父の絵については、また記述したいと思っていますので、引き続きお付き合いいただけましたら嬉しいです。