〜臨場感あふれるIMAXで体感した近未来〜

未来SFを描かれた映画が大好きな私にとって、『MERCY/マーシー AI裁判(原題:MERCY)』は公開前からとても楽しみにしていた作品でした。

実際に観てみて、IMAXで鑑賞する判断は本当に正解だったと思っています。

そして、映像の迫力や物語の緊張感はもちろんですが、それ以上に、観終わったあとに静かに考えさせられるものが残る映画でした。

映画『MERCY/マーシー AI裁判』公式ホームページ:https://ai-saiban.jp/

AIが身近になった今だからこそ感じたこと

私は普段からAIと対話することをはじめ、さまざまなAIツールを使っています。

だからこの映画で描かれる「AIが人間を分析し、判断し、支援する世界」が、どこか遠い未来の話には思えませんでした。

便利で合理的。

けれど、その一方で

人間はどこまで判断を委ねていいのだろう?

そんな不安も自然と湧いてきます。

AIをあまり意識して使っていない人には、この感覚は少し分かりにくいかもしれません。

けれど、私たちはすでに検索やレコメンド、自動化された判断に囲まれて生活しています。

気づかないうちに、AIはもう私たちの日常の一部になっているのだと感じます。

IMAXで「主人公を体感する」没入感

この映画で、特に印象に残っているのは、裁判所に囚われている主人公クリスが、没入映像によって事件現場を体験させられるシーンです。

巨大なスクリーンに映し出される映像は、ただ眺めているというよりも、自分自身がクリスになったような感覚に近いものでした。

IMAXの大画面だからこそ、映画の世界に引き込まれ、「見る側」と「体験する側」の境界が曖昧になる。

この感覚は、映画館でこそ味わえるものかもしれません。

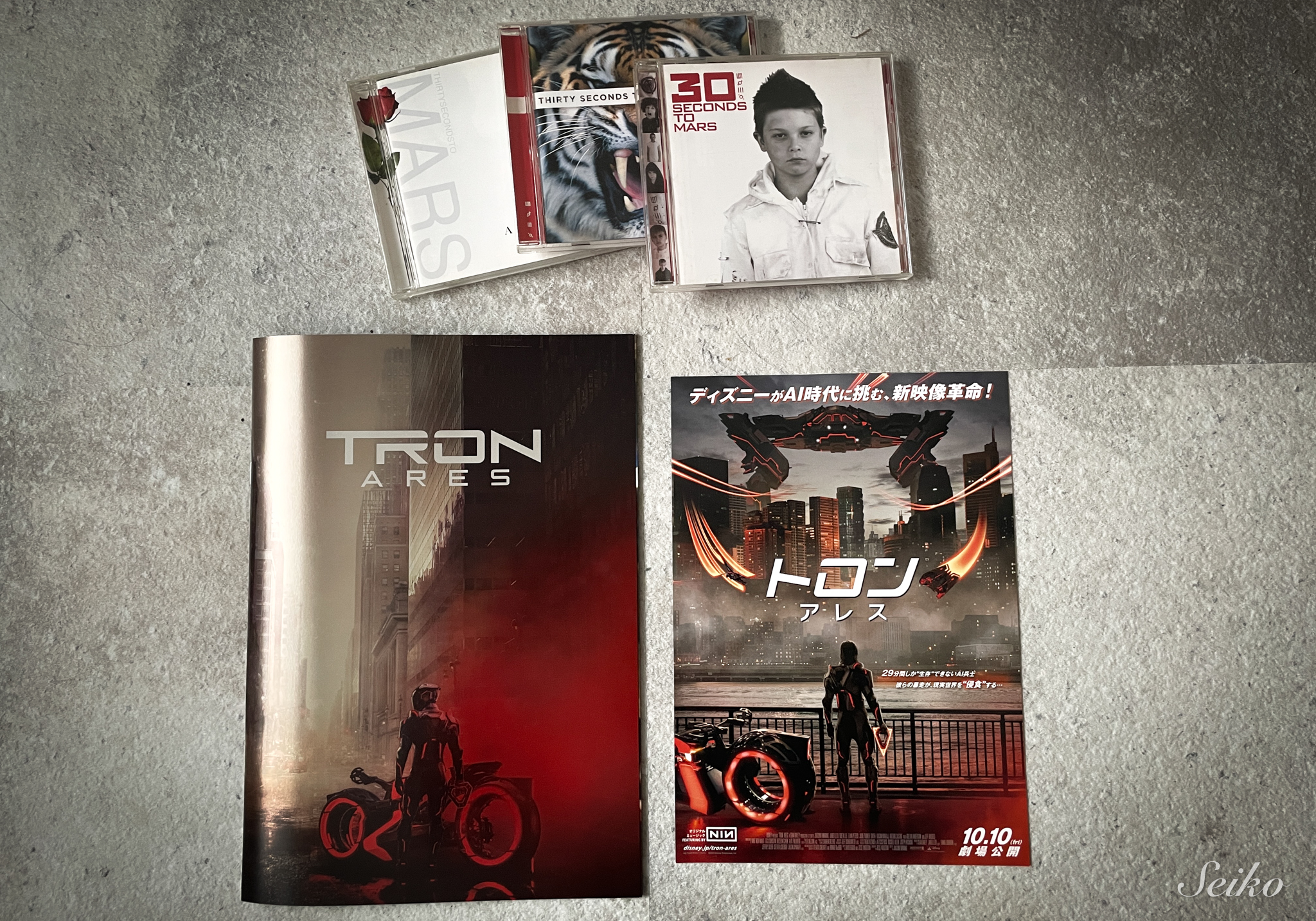

スクリーンライフという表現方法

パンフレットに記載されたプロダクション・ノートには、”スクリーンライフ”という言葉が明言されていました。

海外ではすでに一つのジャンルとして確立されているスクリーンライフという手法。

本作『MERCY/マーシー AI裁判』での使い方は、ある意味、その進化系とも言えるかもしれません。

AIが裁く世界を、私たちもデバイス越しに「目撃」させられる感覚は、この手法ならではの没入感でした。

さて、スクリーンライフとは。

日本ではまだ耳慣れない言葉ですが、スマートフォンやパソコン、監視カメラなど、画面越しの映像を通して物語が進行する映画手法のことです。

『MERCY/マーシー AI裁判』は完全なスクリーンライフ映画ではありませんが、AIや裁判システムの視点を表現するために、この手法を効果的に取り入れているのです。

そのことで観客は、人間の感情だけでなく、冷静で合理的な「判断する側の視点」にも立たされます。

カメラの映像、音、文書や数値、などなど、AIが扱えるデータにはもはやプラバシーがなく、心がざわつく瞬間もありますが、それこそが今の時代を映しているように感じました。

感情を持たない存在と、どう向き合うのか

作中に登場するAI判事マドックスは、”人間を理解する一歩手前にいるAI”として描かれています。

感情は持たない。

けれど、人間の行動や苦悩を正確に理解し、最善を選び続ける存在。

それを「心がある」と感じるのか、

それとも、そう見えているだけなのか。

この映画の年代設定は2029年。

今から、ほんの数年後です。

流石にそれは近すぎでは?!とも思いましたが・・・

でもその近さが、この物語を単なるSFではなく、現実と地続きの問いとして感じさせました。

不安の先に、希望も感じた理由

正直に言えば、この映画を観て、未来に対する不安も感じました。

けれど同時に、

AIと人間がうまく共存できれば、

より良い未来も築けるのではないか

そんな希望を大いに感じたのです。

AIは敵でも、万能な存在でもなく、どう使い、どう向き合うかは人間次第。

判断をすべて委ねるのではなく、考えることを手放さないこと。

対話を続けること。

それが、私たち人間に、安らぎと笑顔をもたらすのではと感じています。

(「安らぎと笑顔の連鎖」はこのWebサイトと私自身が目指しているところです)

MERCY(マーシー)の意味と、映画鑑賞まとめ

ところで、「MERCY(マーシー)」という英単語は、日本語で「慈悲」や「思いやり」を意味する言葉です。

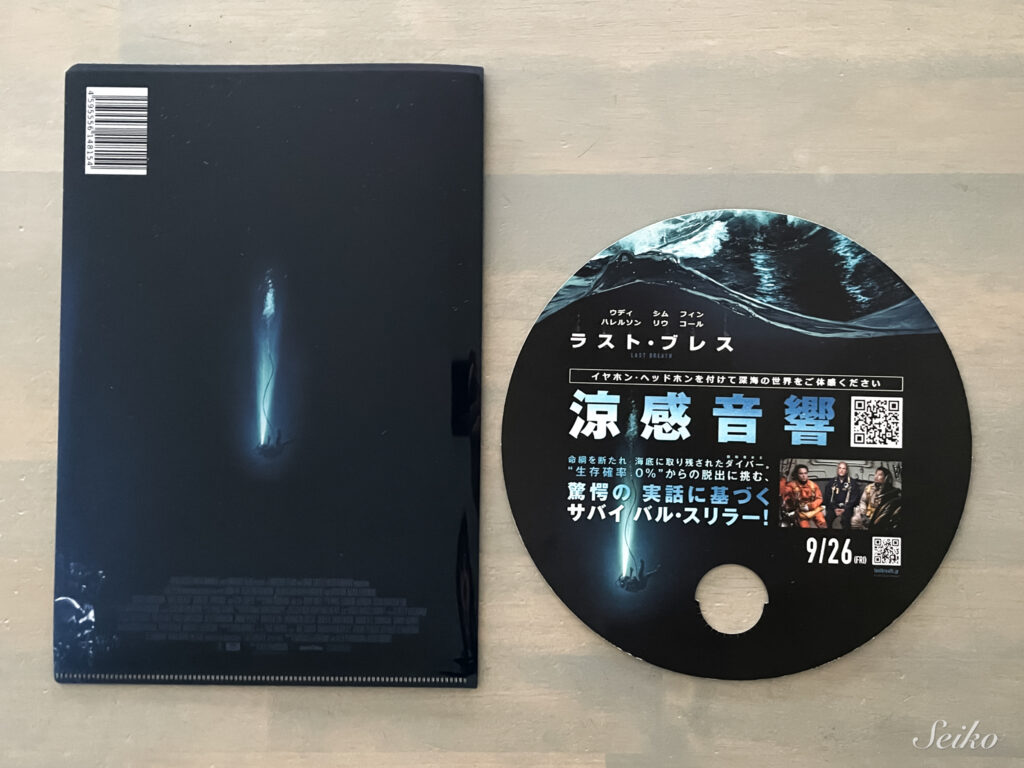

チラシ(裏面)のコピーに”AIに<マーシー 情状酌量>の余地なし”とあるように、映画の中ではそんな冷たい現実も描かれますが、それでもなお、人間とAIがどう向き合えば「思いやり」を未来につなげられるのかを考えさせられました。

『MERCY/マーシー AI裁判』は、エンターテイメントとして十分に楽しめる一方で、観る人それぞれに問いを残す映画です。

IMAXで体感する映像、

AIと人間の距離感、

そして、これからの未来について。

静かに考える時間をくれる、素晴らしい一本でした。

映画『MERCY/マーシー AI裁判』公式ホームページ:https://ai-saiban.jp/

ちなみにこの映画、日米同時公開という話題作なのですが、なんと多くの劇場で明日(2026年2月5日(木))が上映最終日のようです。

私が映画館(TOHOシネマズ仙台)に観に行ったのは先週だったのですが、一人でも多くの方に観ていただきたいなと感じたものの、早く記事にできなかったことを少し悔やんでます。

もしこのブログを読んで気になった方は、今すぐお近くの劇場のスケジュールをチェックしてみてくださいね。

*2026年2月5日(木)追記:映画『MERCY/マーシー AI裁判』の上映情報

昨日、本ブログを投稿し、映画『MERCY/マーシー AI裁判』は多くの劇場で明日が上映終了日と記載したのですが、今日改めて確認しましたら、減枠されるものの、もうしばらく上映されるようです。

個人的に好きな映画だけに、一部の上映終了の文字を見て慌ててしまいました(汗)

大変失礼いたしました。

私の住む宮城県内の情報に限りますが、明日以降も上映される映画館を以下にまとめましたので、参考になさってください。

<映画『MERCY/マーシー AI裁判』2026年2月6日(金)以降の宮城県内上映情報>

| 映画館名 | 上映形式(2/6〜) | リンク:公式サイト(スケジュール) |

| TOHOシネマズ 仙台 | 字幕版 | TOHOシネマズ 仙台 |

| MOVIX仙台 | 吹替版 | MOVIX仙台 |

| イオンシネマ名取 | 吹替版 | イオンシネマ名取 |

| 109シネマズ富谷 | 字幕版 | 109シネマズ富谷 |

| イオンシネマ新利府 | 吹替版 | イオンシネマ新利府 |

IMAXでの上映は終了していますが、映画館の大画面で観るに越したことはないと思いますので、気になっていれば是非劇場に足を運んでみてくださいね。