〜そしてあの歌声の正体にも驚き、感動〜

映画好き!と言いながらも、昨年は仕事でぐったりで、気がつけば、なんと一度も映画館へ行くことができませんでした。

しかし、昨年末に仕事を辞め、年明けには基本自由の身となり、今は、少なくとも週に1回以上は映画館へ足を運ぶことができてます(しかも人が少ない平日に行けるから尚のこと幸せ)♪

なので、本当は観てきた映画について全て記録しておきたい気持ちは山々なのですが、今年はこれまで諦めてきたあらゆる学び直しや、やりたかったこと、加えてしっかり自分を労ることに時間を使っているため、およそ半年間、無職ながらも、毎日が充実していてあっという間です。

そんな中でも、先日、フォーラム仙台でリバイバル上映されていた『はじまりの歌』(原題『Begin Again』)を観てきて、これが素敵な映画で、まさに心が震える体験となりまして。

映画『はじまりのうた』のチラシ

映画『はじまりのうた』のチラシ

(画像をクリックするとPDF画面が開き、拡大できます)

この作品、日本では2015年に公開されて以来、音楽好きの間ではもちろん、多くの方々の心をつかんできた名作とされています。

しかしながら、私、恥ずかしながら今までこの映画を観ずにおりまして、今回10周年記念のリバイバル上映ということで、これは見逃せない!と劇場へ足を運んだのでした。

そして、なぜ今、再びこの映画がスクリーンにかかるのか、観終わった後にその理由がよーく分かった気がしたのです。

・・・大好きな音楽が、人生を変える・・・

音楽にこだわるジョン・カーニー(John Carney)監督の作品ですし、これがこの映画のテーマなのだろうと思いますが、音楽に限らず、自分が好きなことをしてこそ幸せな人生を歩めるのだ、ということを体現している作品なのではないかと、私には感じられました。

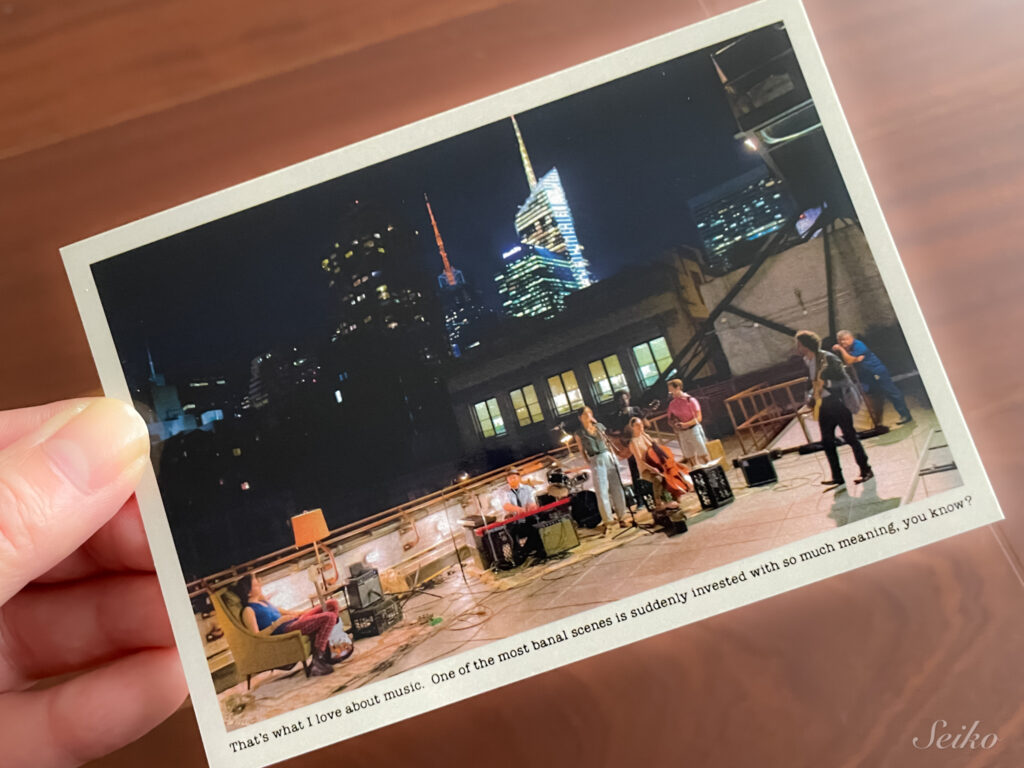

ところで、映画館では、時々ノベルティーなるものをいただける時がありますが、今回、今ではほとんど見ることがなくなった生写真のような加工が施されたこちらのカードをいただけて、写真好きの私には嬉しいサプライズも。

カードの下部に印字されている英文は、この映画の主人公の一人であるダンが言ったセリフです。

That’s what I love about music.

One of the most banal scenes is suddenly invested with so much meaning, you know?

音楽の魔法だ。

陳腐でつまらない景色が美しく輝く真珠になる。

(直訳したら、「それが俺の音楽の好きなところ。ありきたりなシーンが、突然、こんなにも深い意味を持つようになるんだ。わかる?」てなところを、本映画の日本語字幕ではこのように素敵に翻訳されていました)

映画『はじまりのうた』(原題『Begin Again』)は、一言でまとめると、ニューヨークを舞台に、シンガーソングライターの主人公グレタ(キーラ・ナイトレイ(Keira Christina Knightley))と、落ち目の音楽プロデューサー、ダン(マーク・ラファロ(Mark Alan Ruffalo))が出会い、共に音楽を創り上げていく物語で、登場人物それぞれが抱える葛藤や、人生の転機が、音楽を通じて繊細に、そして力強く描かれていきます。

特に印象的だったのは、ニューヨークの街中でゲリラ的にレコーディングしていくシーン。

街の喧騒や自然の音さえも音楽の一部として取り込み、そこから生まれるサウンドは、まるで魔法のよう。

彼らが音楽に情熱を傾ける姿を見ていると、観ている私たちも「何か新しいことを始めてみようかな」「もっと自由に生きてみようかな」と、そっと背中を押されるような気持ちになります。

そして、音楽をテーマにしているので当然と言えばそうかもしれませんが、何と言っても、音楽が最高!

劇中で生まれる楽曲はどれも心に響き、観終わった後もずっと頭の中でリフレインしています。

私もすっかり魅了されてしまい、思わずサウンドトラックのCDを購入してしまいました(笑)。

ここ最近は音楽をゆったり聴くという時間もほとんどなかったし、あったとしてもストリーミングで聴くくらいだったのですが、この映画をきっかけに、改めてじっくりと音楽と向き合う時間を持てたことが、個人的にはとても嬉しかったです。

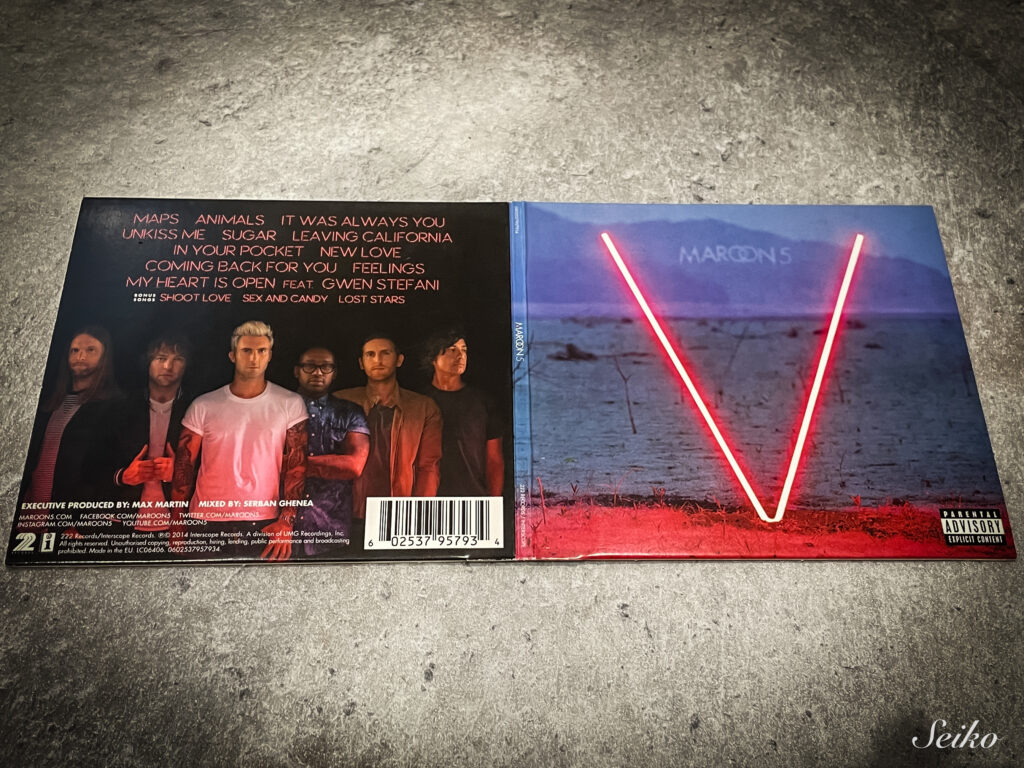

映画『はじまりのうた』のパンフレットとサウンドトラックCD

映画『はじまりのうた』のパンフレットとサウンドトラックCD

さて、私自身がこの映画で体験した「あの歌声の正体」にまつわる、驚きと感動の再発見についても、是非シェアさせていただきたいと思います。

まず、主人公グレタを演じたキーラ・ナイトレイ。

正直なところ、私は彼女が歌を歌うイメージがほとんどありませんでした。

あの『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズでの凛とした演技が印象的だったので、まさかこんなにも心に響く歌声の持ち主だったとは・・・!

ご参考までに、『パイレーツ・オブ・カリビアン』序章の予告編動画をあげておきます。

パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち 予告編

凛として強く美しきキーラ・ナイトレイ(エリザベス・スワン役)をご覧あれ!

映画『はじまりのうた』で彼女が歌い上げる楽曲はどれもが素敵で、透き通るような歌声と、感情のこもった表現にすっかり引き込まれてしまいました。

「え、彼女ってこんな歌声だったの!?」と、良い意味で衝撃を受けたのです。

彼女にとって本格的に歌声を披露したのはこの映画が初めてだったとか。

女優としての才能はもちろんのこと、新たな一面を知ることができて、ますます彼女が好きになりました。

映画のサントラを聴けば、あの感動がいつでも蘇ってきます。

そしてもう一つ、映画を観ていて鳥肌が立ったのが、グレタの彼氏・デイヴ役の歌声です。

彼の歌うシーンで「あれ?この高音が成せる歌声、どこかで聴いたことがあるような…?でも、誰だっけ?」と感じて。

映画を観終わってパンフレットを開いてみたら…なんと!

デイヴ役を演じていたのは、あの世界的ロックバンドMaroon 5(マルーン5)のリードボーカル、アダム・レヴィーン(Adam Levine)だったのです!

これには驚きました。

以下の予告編動画には明記されていますが、私自身はこれを事前に見ておらず、彼が映画に出演していること自体知らなかったもので・・・

(チラシにもよくよく読めば書いてあるのですが、こちらも事前にはしっかり読まず。そして情報過多の現代ですが、あまり多くを知らずのまま映画を観に行くのも楽しみの一つだから。結果そうして良かったです😆)

はじまりのうた 予告編

先に記述したダンのThat’s what〜のセリフもこの動画内で聞くことができます☆

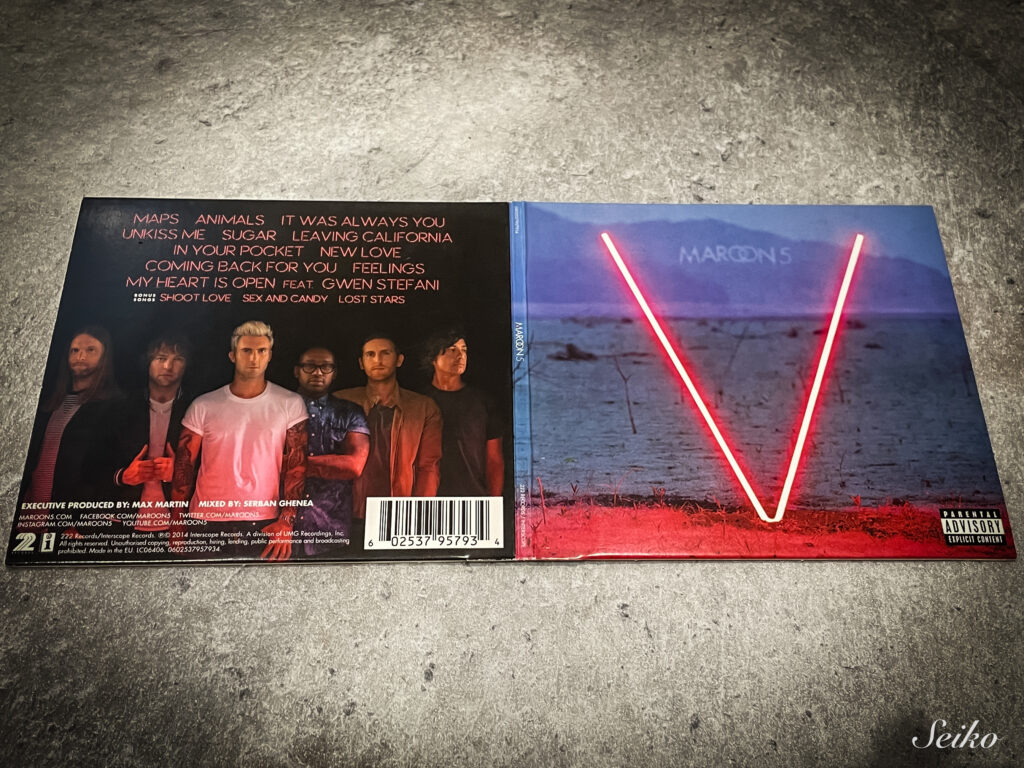

実のところ、私、この映画で使われている曲も収録されているマルーン5のアルバム『V』をリリース時(2014年)に購入していたんです。

しばらく聴いていなかったので忘れてしまっていましたが、彼の歌声に聞き覚えがあったのは当然のことでした。

映画を観て自宅へ帰ってから、持っているCDの中から探し出し、改めて『V』を聴き直してみると、映画で感じた彼の歌声の魅力がより深く、そして鮮明に胸に響いてきました。

点と点が線で繋がるような、不思議で感動的な体験でした。

これは、音楽が繋ぐ、新たな発見と喜びとでも言えるでしょうか。

キーラ・ナイトレイとアダム・レヴィーン、二人の歌声が織りなす音楽は、この映画の大きな魅力の一つです。

彼らの歌声が、物語の感情を一層豊かにし、観る者の心に深く刻まれます。

私のように「今まで知らなかったけれど、観てみたらとんでもなく素晴らしい出会いがあった!」という方はきっと少なくないはずです。

今回のリバイバル上映は、まさにそんな音楽と人との新たな繋がりを再確認させてくれる、貴重な機会だと感じました。

もしこれから『はじまりの歌』をご覧になる方がいらっしゃったら、ぜひキーラ・ナイトレイとアダム・レヴィーンの歌声にも注目してみてください。

あなただけの特別な「発見」があるかもしれません。

そして、

もし、あなたが「最近、何か感動する作品に出会っていないな」と感じているなら。

もし、「音楽の力って、すごいな」と改めて感じたいなら。

そして、「新しい一歩を踏み出す勇気がほしい」と思っているなら。

この『はじまりの歌』は、あなたの心に温かい光を灯してくれるでしょう。

音楽が持つ力、人との出会いがもたらす奇跡、そして人生の再生。

観終わった後には、前向きな気持ちになれるのではないでしょうか。

残念ながら、フォーラム仙台での上映は6月26日(木)までですが、機会があればぜひ、DVDや配信などでご覧になってみてください。

私もこの感動を胸に、これからも音楽のある生活そして自分を生きる人生を大切にしていきたいと思います。

あなたが考える

あなたを生きる人生とは

どんなものですか?