美しい自然景観と独特な自然現象

先週の日曜、TBS番組「世界遺産」に関連した記事を書いたのですが、同番組の今日の放映予定が、我らが日本の世界遺産についてなので、今回も、取り上げさせていただきたいと思います。

今晩(2020年6月7日)のTBS番組「世界遺産」で放映されるのは、「屋久島 〜 屋久島 1万ミリの雨が生んだ絶景」です。

屋久島(やくしま)は鹿児島県、九州本土の南約70kmに浮かぶ、花こう岩が隆起して誕生した島です。

樹齢1,000年以上の屋久杉などが生み出す景観美の価値が認められ、1993年に、自然遺産としてユネスコ世界遺産に登録されました。

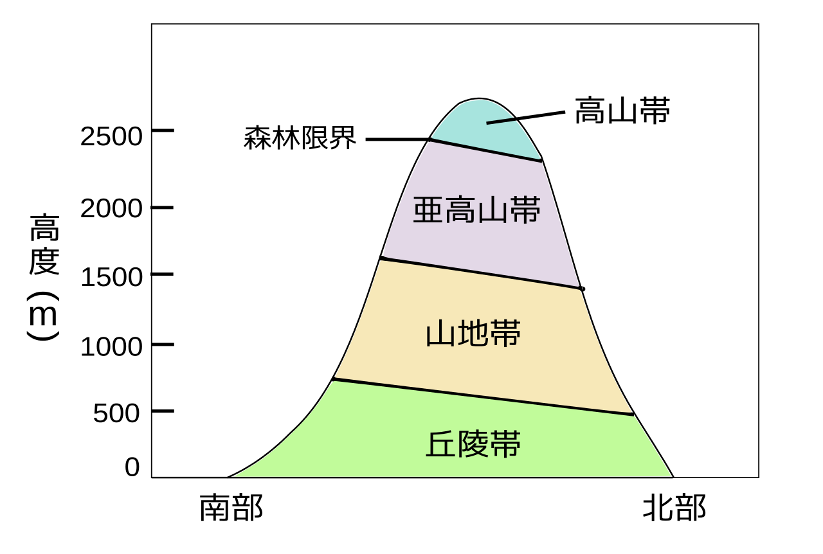

ところで、あなたは、「植物の垂直分布」覚えていらっしゃいますか?

中学の地理や、高校の生物で習いましたね。

| 垂直分布 高度が100m上がると、気温は約0.6℃低下する。このため、低地から高地にかけては、緯度によって変化する水平分布にほぼ対応する植物分布がみられる。亜高山帯より上部は高木はまばらにしか生えず、このような地帯を森林限界という。 |

日本列島の北から南までの気候を合わせもつ屋久島は、海岸線から山頂にかけて標高が上がるごとに亜熱帯から亜寒帯までの異なる植物が見られるのです。

屋久島に自生する樹齢1,000年以上のスギ「屋久杉」は、特別天然記念物に指定され、1966年に発見された島最大のスギは縄文杉と名付けられました。

本来スギの樹齢は数百年ですが、屋久島のスギは栄養分が少ない花こう岩の土壌に育つため生長が遅く、幹の目が詰まって樹脂の量が増え、その防腐剤効果によって腐らずに樹齢が長くなったのだそうです。

また、屋久島は、20世紀初頭より保護活動が行われ、1980年にはユネスコの生物圏保存地域にも指定されました。

※生物圏保存地域(ユネスコエコパーク):

ユネスコが1971年に立ち上げた「人間と生物圏計画」において、生態系の保全と持続可能な環境資源の利用の両立を目的として設定される地域。日本では、2020年6月現在、10ヶ所が指定されています。

ご興味のある方は、こちらもご参照ください→文部科学省「生物圏保存地域(ユネスコエコパーク)」のページ

日本は、近年、自然が最も素晴らしい国として、世界から注目を集めています。

自然ツーリズム(自然環境の保全を強く意識した観光行動)、自然の中で行う体験型観光の整備を進めれば、海外からもさらなる観光客が見込めるとも言われています。(デービッド・アトキンソン「世界一訪れたい日本のつくりかた」より)

日本人として、我が国の自然を誇り、大切にしていきたいと思います。

あなたのお気に入りの

日本の自然はどこですか?

今回も、「世界遺産検定」の記事でご紹介した、検定テキストを参考にしました。

なお、デービッド・アトキンソン氏の「世界一訪れたい日本のつくりかた」はまたの機会に改めてご紹介いたします。

はじめて学ぶ世界遺産50 世界遺産検定4級公式テキスト<第2版>