仙台の名店「梵くら(ぼんくら)」さんの高級かき氷

地元・宮城県、長いこと住んでいますが、地元の有名店というところには意外と行かないものです。

2012年に創業の「梵くら」さんは、県内外からたくさんの人が訪れる、仙台で人気のかき氷店です。

私も、お店の外に行列ができている風景は何度となく目にしていたのですが、正直なところ、並んでまでかき氷を食べる気にはならないな、と、これまではスルーしていたのです・・・

でしたが、こちらのかき氷が美味しくて何度も行っているという友達の話を聞いていたら、感化されまして。

小ぢんまりとしたお店で、真夏だと列がもっと長くなるから、今が行き時!

ということで、かき氷日和の本日、初体験して参りました。

そのお店は、緑の並木が美しい、定禅寺通りのはずれにあります。

仙台駅前発のバスで、12・3分です。

なお、地下鉄の場合は、仙台駅から南北線で3分の勾当台公園が最寄り駅で、徒歩7・8分です。

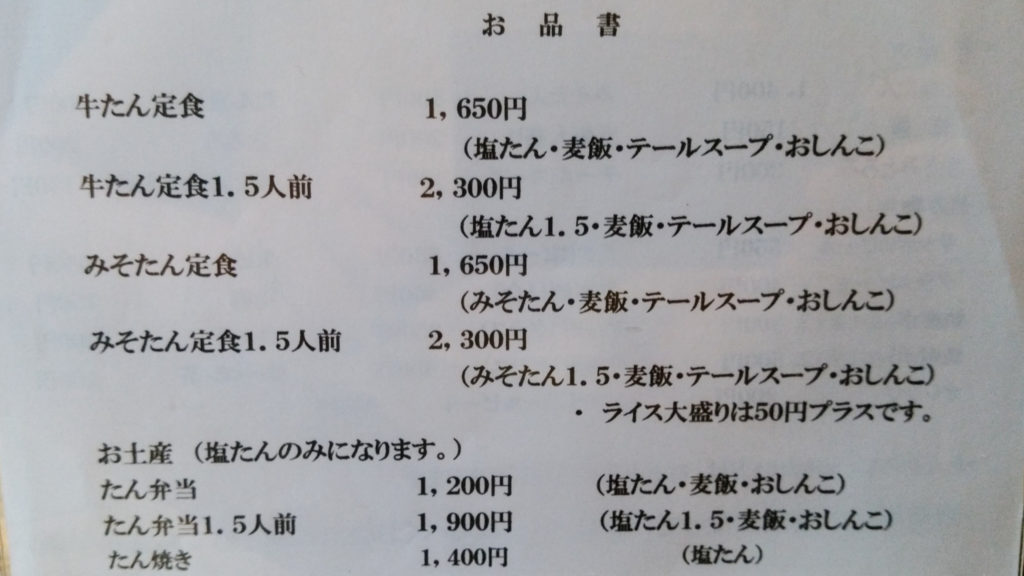

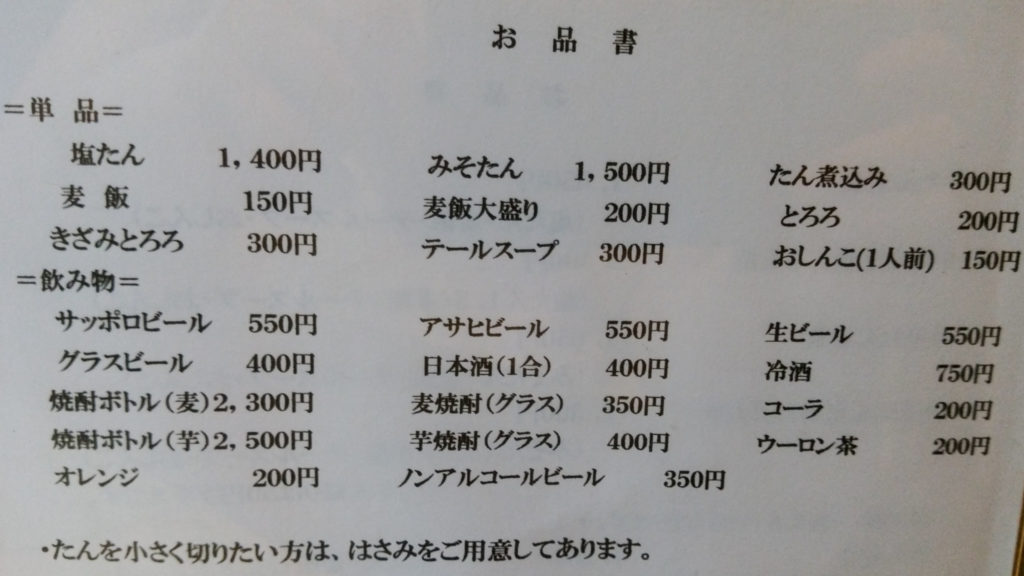

値段は、安くて2,980円!

高いもので4,080円!!!

そんな、高級かき氷。

だけど、並んででも食べたいと言われるかき氷。

時期によって変わるメニュー。

今は、フロマージュブラン(フレッシュチーズ)を使ったかき氷が、限定メニューとして出されています。

ところで、「梵くら」なぜ、そんなお名前に?

奥さんのお話によると、「梵(ぼん)」はブラフマン、サンスクリットの『力』を意味する単語からきているヒンドゥー教またはインド哲学における宇宙の根本原理のことで、ご主人がこの言葉が好きで、これを使いたいというところに、動物の穴ぐらとか、自分の居場所的な意味で「くら」を付け、実は『ボンクラ』であるご主人にかけて、名付けたとのこと。

要するに、ここ「梵くら」に来れば、他では食べられない、美味しいものが食べられるということだね、と私達は解釈しました。

私以外の友達二人は、「パンプルムース・オ・フロマージュ」同じメニューを注文。

パンプルムースとはフランス語でグレープフルーツのことで、今時期しか食べられない国産の貴重なグレープフルーツなのだそう。

私も味見させていただきましたが、グレープフルーツの爽やかな酸味と、フレッシュチーズとオリジナルシロップの穏やかな甘みのハーモニーが素晴らしかったです。

さて、私は、最高値の「オリーブオイル タヒチアンバニラ 金時ミルクフロマージュ」にチャレンジ!

すると、かき氷が出てくる前に、塩と胡椒と粉醤油を出されました。

そして、ようやく登場の「オリーブオイル タヒチアンバニラ 金時ミルクフロマージュ」!

タヒチアンバニラ、このバニラビーンズはとっても希少なものなのですって。

バニラと、オリーブオイルの組み合わせ。

食べる前は一体どうなるの??と思ってましたが、世界最高級とも言われるタヒチアンバニラと、果実香る芳醇なオリーブオイルとが絶妙なバランスで、優しくもコクのある甘さが素晴らしい。

大きく盛られていますが、全くキーンとしません。

サクサク止まらず口に運べて、年中オープンしているかき氷屋さんですが、確かに、これなら冬でも美味しく食べられるねと納得。

かき氷に、ここまで五感が刺激され、感動と幸せを味わえるとは、思ってもみませんでした。

まさに、衝撃のかき氷です。

高いお金を払ってでも、また来て、他の味も試したくなってしまう、リピーターさん達の気持ち、よくわかりました。

店内の材木は、テーブルをはじめ、ご主人が自ら加工したものとのこと。

やはり、何事も、百聞は一見にしかずですね。

生きててよかった!そう思える素敵な時間でした。

梵くらのご主人、奥さん、ありがとうございました!!

そして、今日も素敵なお店に誘ってくれた美香りん、ありがとう!

ちなみに、この右手の写真、食べ終わりのお皿で申し訳ないのですが、こちらで使用されているガラスの素敵な器は、ガラス工房尚(しょう)さんのもの。

近々、尚さんへもお邪魔させていただく予定ですので、訪問後、記事をアップしたいと思います♪

関連記事:

・紅葉の秋保プチ旅/自然と美食と芸術を満喫する秋の一日

・3時のおやつ展@ガラス工房尚/楽しくて美味しくなる♪3人のガラスと金属の素敵なコラボレーション

梵くら(ぼんくら)

住所:宮城県 仙台市青葉区 立町 23-14 スクエアビル 3F

電話:022-346-9027

営業:12:00~売り切れ次第終了、月曜定休

Webサイト:Facebook