人生は、いつからでも、新しいスタートを切ることができる

ここほんの数ヶ月ですが、「なんでそんなにバカなんだ」「イライラする」「気が利かねー奴だな」「役立たず」そんな罵声を浴びせられています・・・

おそらく、そういう言葉がけによる人材教育方法という、その人独特の美学みたいなのがあってなのだと思いますが、こういうやり方で指導されて、モチベーションが上がる人って一体どれだけいるのでしょう?

確かに私に不備があるから言われるわけで、私が完璧になればいいのかもしれないけれど、もうこんなことに耐えられん!と思ってしまうのは、私だけでしょうか・・・?

耐えられんと言いつつも、私の場合、これまでいろいろ辛い厳しい経験はしてきている分、いい意味でも悪い意味でも鍛えられているので、「コンチクショー」的な気持ちでムキになって頑張ることはできなくはないのです。

でもそれは、「モチベーションが上がって」頑張るのとは、全く意味が違う訳で。

こんなの、精神衛生上いいはずがない。

どんな間柄であろうと、相手に罵声を浴びせることを平気でするような人を尊敬することもできない。

そういう人と限られた時間を共ににするのは無駄ではないか?

しかし、そう考える私の方が甘いのか?

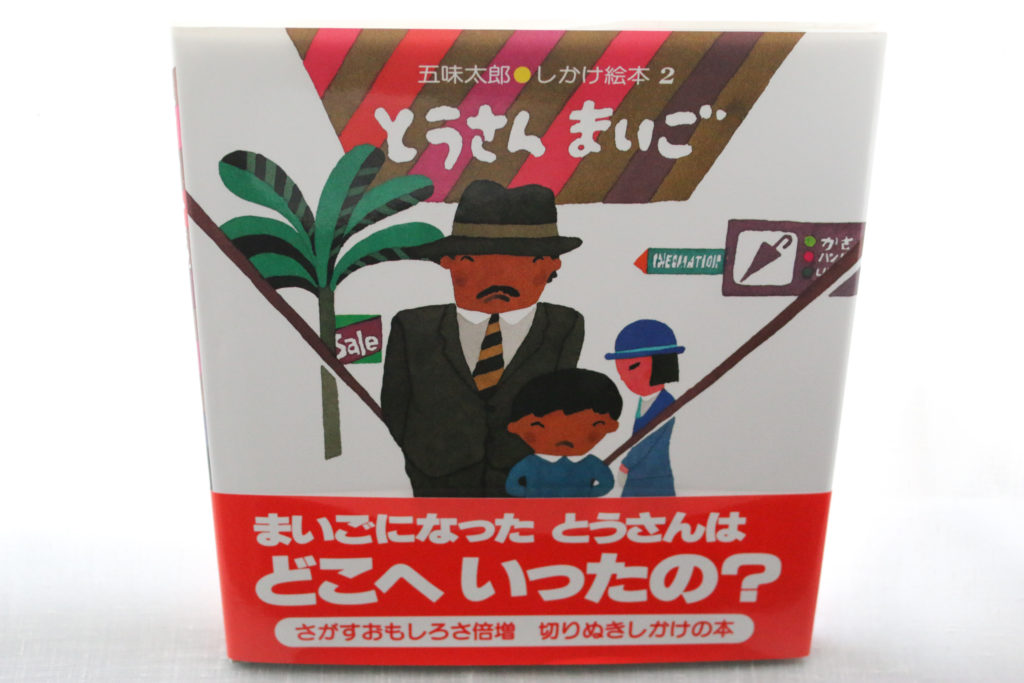

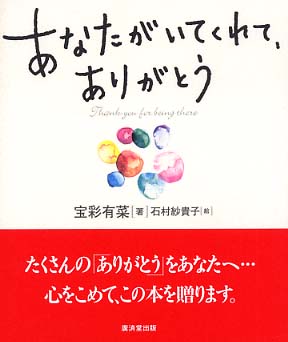

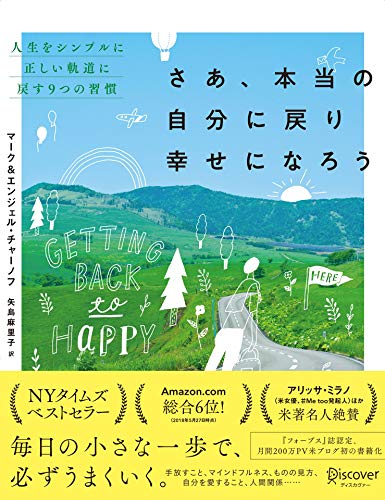

そんなことを思って心がすさんでいきつつある矢先、本屋さんでふと目につき、購入して一気に読み終えた本がこちら↓

「さあ、本当の自分に戻り幸せになろう」はNYタイムズ・ベストセラーというわけで、著者は、マーク&エンジェル・チャーノフ(Marc Chernoff and Angel Chernoff )さんというアメリカのご夫婦です。

お二人による、毎月200万PVのアクセス数を誇るブログ “Marc & Angel Hack Life” を書籍化されたものが、今年(2020年)7月に日本でも発刊されベストセラーとなっています。

本書より、私の気持ちがとてもラクになったのはこの部分↓

他人のネガティブな感情に振り回されない

人から粗末に扱われても、自分らしさを貫いてください。

他人の恨みに引きづられて、自分を変えてはいけません。

代わりに、その相手を反面教師にして、自分の熱意と集中力を保ってください。

とくに、自分を不十分だと言う相手に好印象を与えるためだけに自分を変えてはなりません。

何をしても、どんなにきちんとやり遂げても、陰口をたたく人はいます。

何かを強く信じているなら、そのために闘うことを恐れてはなりません。

(「さあ、本当の自分に戻り幸せになろう」p.193)

「あなたは、1年前、1カ月前、1週間前のあなたと同じではありません。」と、「人生は、いつからでも、新しいスタートを切ることができる」のだと、この本は教えてくれます。

自分の気持ちに正直になることを後押しされ、幸せだと感じるための行動を起こすことに前向きになれました。

私は心のあたたかい人たちと繋がって、穏やかで安らぎのある世界に生きたいんだった。

これだけは、もう絶対ブレさせたくない。

そう、改めて思いました。

そして、捨てる神あれば拾う神ありで、ちょうどこのタイミングで、心が広く愛の活動に勤しんでいらっしゃる尊敬するかたからお声がけされたもので、「尊敬するかたから私が必要だと言われた。私などはあなたにとっては役立たずで申し訳ないので、そのかたに付いて行き、一からやり直したい」と、前出の罵声の主サマへは伝え、再び新たなスタートを切ることになりました。

今の淀んだ環境から抜け出せるとはいえ、再び新しい環境に臨まなくてはならなくなることには、正直、とても大きな不安もあり、悩みましたが、人生には限りがあるわけで、騙しだましで不毛な時間を過ごして、後から後悔するようなことにはなりたくないのです。

どこに行っても試練はつきもの。

その遭遇した壁は乗り越えることに意味があるのかどうか、本当の自分の幸せに繋がるのかどうかを見極め、時には無理に壁を超えようとせず、回避することも必要ではないでしょうか?

より良い人生を送るためにも、軌道修正は早い方が良い。

自分に嘘はつかずに生きて、幸せを取り戻していきたいと思います。

あなたは

本当の自分

を生きていますか?