思いがけなく届いた美しいバラの花束

家に帰宅して数分後、突然ドアフォンが鳴りました。

モニターを確認すると、宅急便屋さんが。

今日届くものはないはずなのに、なんだろう・・・

ドアを開けると、大きな箱の届け物です。

その箱には見覚えがありました。

そうだ、去年も、この時期、叔母がバラの花束を送ってくれたっけ・・・

叔母は、バラを育てるお仕事をしています。

バラって、それだけで様々な種類があって、色もとりどり、見ているだけで本当に幸せな気分になりますよね。

そんな美しいお花を育てるのは、実はかなり大変だって、ご存知でしょうか?

叔母の指に刺さった棘を何度も見たことがあります。

棘が抜けず、驚くほど腫れてしまった指も。

グローブをつけて作業しても、新鮮なバラの強力な棘には効かないそうで。

また、長時間、立ちっぱなしの作業。

今のような冬の寒い時期はハウスの中は暖かいかもしれませんが、夏場はサウナ状で汗だくになるので何度も着替えるといいます。

想像以上の体力勝負。私だったら無理かもって、思います。

そうやって大切に育てられたバラたち。

思いがけなく届いたクリスマスプレゼント。

いつもいつもこうやって私のことを気にかけてくれる、心優しい叔母。

感謝しかありません。

さて、せっかくの美しい包装を解くのは勿体無い気もするけれど、お花さんたちのためには早めに水揚げさせてあげましょう。

しばらく私の朝の日課は、この美しいバラたちの水切り。

それは、穏やかで幸せなひと時。

明日もさわやかに目覚められそうです。

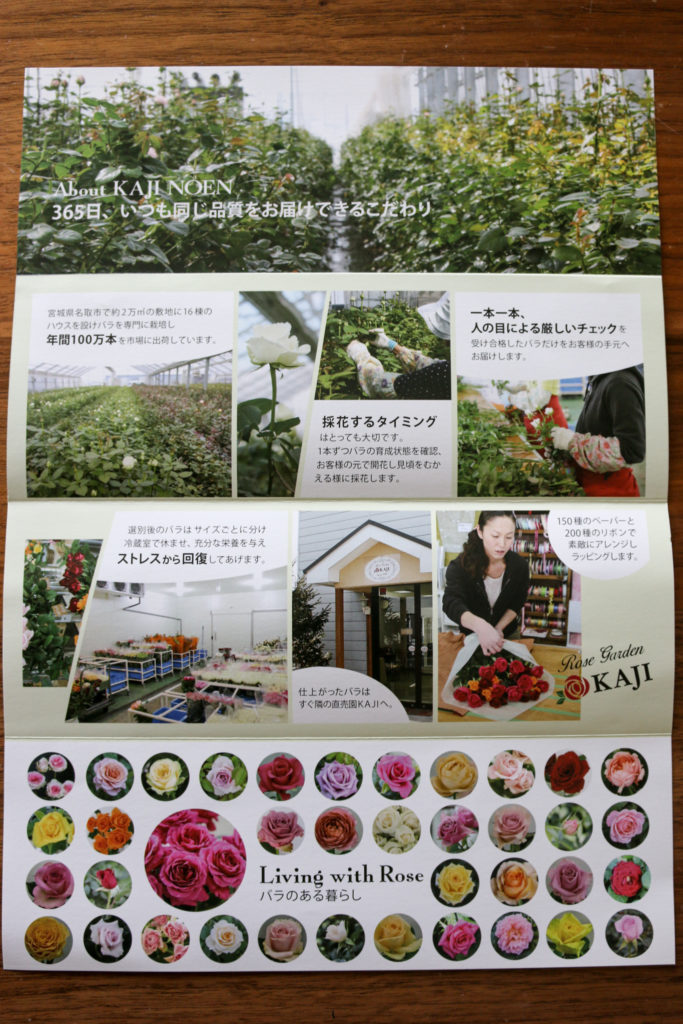

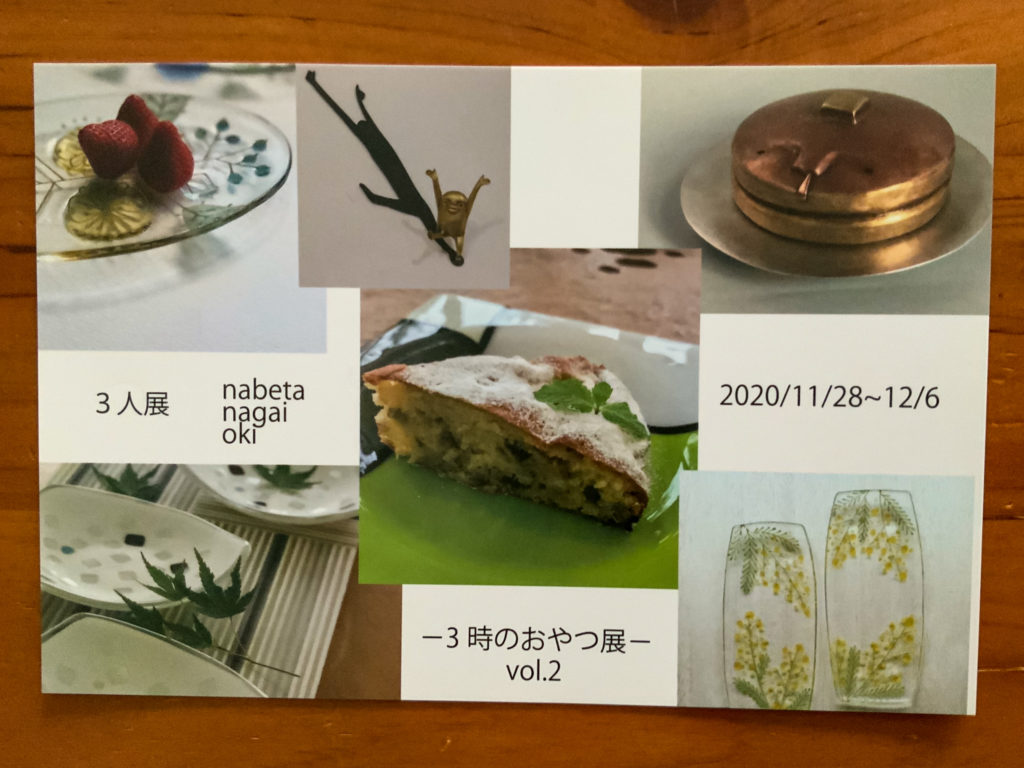

ちなみに、このバラの生産と発送は、宮城県名取市の「宮城野バラ工房 梶農園」さんから。

およそ1万㎡の敷地に16棟のハウスを設け、年間約100万本のバラを出荷する宮城県内で最大規模のバラ生産農園です。

国内最大の取扱量を誇る東京の花き市場の品評会で、グランプリを受賞したこともあるという梶農園さんのバラの品質は本物。

その農園のある名取市は私の出身地。地元の誇りでもあります。

ところで、お花のお水は毎日変えた方が良いわけですが、付いてくる花の栄養剤を入れて、そのお水をすぐ替えるのは勿体無いですよね。

(お水を替えるのが億劫な人は栄養剤を花瓶の水に溶かしましょう)

なので、私は栄養剤を溶かした水を霧吹きに入れておいて、毎朝、花瓶の水を入れ替え、水切りしたお花を活け、その霧吹きでお花と葉っぱにシュッシュします。

私は、このひと時が大好きです。

水滴の輝く花びらも素敵ですし。

特に冬場は、この作業を毎日するとお花が驚くほど持ってくれて、幸せ気分もずーっと続きます♪

関連記事

・叔母の愛とクロネコヤマトさん/私が生活できている理由

・忠実さと、人間のふれあいを忘れない心を/不安な現代にこそ多くの人に知ってほしいマザー・テレサの言葉

![マザー・テレサ デラックス版 [DVD]](https://calm-smile-chain.com/wp-content/uploads/2024/02/74e714b903ed28fbb30d7af7be9b7d42-211x300.jpg)