行為の意味〜出発の季節 より

ここ最近、憂いなニュースが続きますね。

災害やウィルスなどで望まない死を遂げる人がいる一方、自ら命を絶つことを選ぶ人も絶えなくて、人間の世界って儚いな、と感じます。

生きているのが辛い、という思いを抱えて、必死で生きている人は想像以上にいると思いますし、特別な辛いことがなくとも、生きている意味がわからない・・・そういう思いを抱えている人も、この現代では、たくさんいらっしゃるのではないかと思います。

命ってなんなんだろうか・・・

自分はなんでこの世に生を受けたんだろうか・・・

生きる意義を見出せずにもんもんとしてしまうような、そんな時。

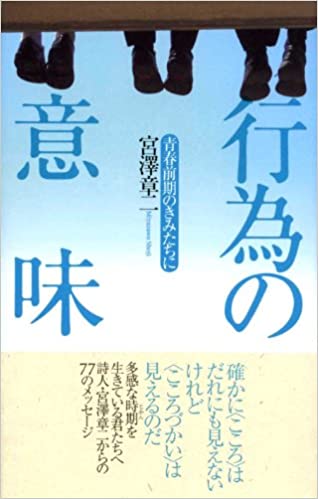

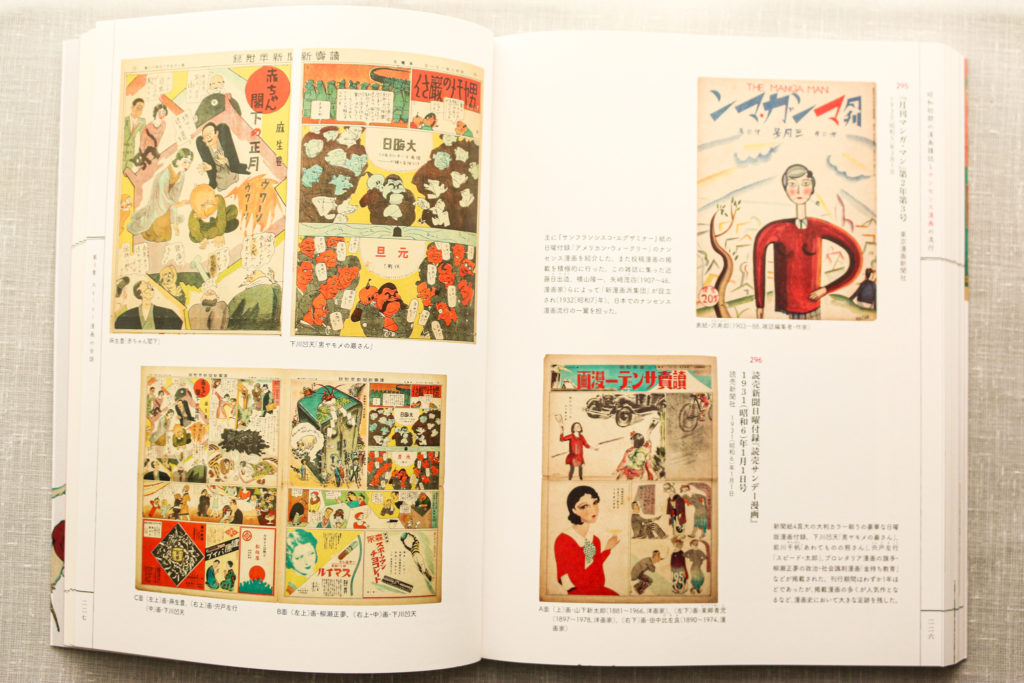

心に静寂がもたらされそうな詩を、先日ご紹介しました宮澤章二さん著作「行為の意味」より、今回は一番初めの章「出発の季節」から、抜粋して紹介させていただきます。

原点について

鳥が鳥である 原点

それは つばさを持ったこと

魚が魚である 原点

それは 水中に生まれたこと

ぼくらは ぼくら人間の原点について

一度でも考えてみたことがあるか……

鳥たちは つばさを持ったから 飛ぶ

魚たちは 水中に生まれたから 泳ぐ

ぼくら人間は 直立する人類として

生き 歩く その意識を初めから持った

−−−歩いていこう 生きていこう

それが 意思する人間の原点であるなら

ぼくらは 常に その原点に立とう

自分の生きる使命を見いだすことができたら幸運でしょうけども、何も、それが全て、というわけではないのかもしれません。

人間は、生き、歩くもの。ただ、それだけ。

そう肩の力を抜いて生きるのも一つなのではないかと考えられれば、だいぶラクになりそうな気がします。

でも、そんな怠慢ダメな気がする、と思ってしまう真面目なかたには、こちらの一編はいかがでしょう。

人間として生きたい

ふと怠けたくなる日があるんだよ

なんにもしたくない日があるんだよ

ぼくらは 生きている人間なのだから

調子の悪いときだって ずいぶんあるんだ

人生を歩き続けるためには 意志が必要で

意志は 鍛えることで強くなるのだから

ぼくらは その努力をしなければならない

努力するのが 人間のつとめで

最初から放棄するわけにはいかない

そんな みっともないことは出来ないよ

ぼくらは人間として生きたいのだから

怠けたい日には ちょっと怠けていい

後ろめたい思いなんか捨てていいんだよ

怠けながら力を蓄えることだってあるんだ

あくせくしすぎて、十分な充電も出来ずに走り続けるよりも、生きるためゆえの休息。

何が本当に大切なのかを考えるための時間を持つこと。

せっかくいただいた命だからこそ・・・

関連記事

・生きる礎を感じられる本「行為の意味」/宮澤章二氏著作の詩集「行為の意味 ―青春前期のきみたちに」

・自分を信じて進む/行為の意味〜前進の季節 より

・強くあたたかく生きる心/行為の意味〜結実の季節 より

あなたは

エネルギーチャージ

できていますか?