色鉛筆で気軽にできるアートプログラム

前回は、「この休日はどんなことをして心身が豊かになったのか?」を綴ろうと思ってたのだけど、前置きが長くなり本編となってしまったので、今回はその辺に触れたいと思います。

さて、私の休日は、大好きなアートの時間に費やすことが多いです。

アート=芸術にもいろいろありますが、ARTとは、オックスフォード英英辞典によると

the use of the imagination to express ideas or feelings, particularly in painting, drawing or sculpture

Oxford Learner’s Dictionaries

これを、グーグル翻訳すると、「特に絵画、デッサン、彫刻におけるアイデアや感情を表現するための想像力の使用」となります。

これはシンプルに言ってしまうと、アートとは、想いを何らかの方法によって「表現すること」だろうと思います。

上記の辞典では「特に・・・」と主に美術の分野に関して言及していますが、人が想いを「表現」する方法は、書、音楽、写真・映像、詩・小説などの文学、演劇などなど、多岐に渡ります。

アートっていうと敷居が高いものだと感じる方も少なくないようですが、このように「表現する」にも実はたくさんの方法があって、誰もが気軽に生活の中に取り入れることができて、本来の人としての豊かさを養うことができる素晴らしいツールなんですよね。

また、アーティストを「表現者」と言うように、その響きにはなんだかすごく特別なものを感じてしまう部分もありますが、感情を持つ人間というのは、そもそも誰もが表現者なのではないかと思います。

子どもの頃は誰もが純粋な表現者だったはずが、いつの間にか枠にはめられ、表現できる自由を失っていきます。

抱えている想いを閉じ込めて生きるのが当たり前の世界は窮屈です。

内なる想いを素直に表に現して、自分自身の人生を描いていくことで、豊かな世界は広がっていきます。

人生は周りによってコントロールされるものではなく、自分自身で創造していくもの。

そう、人生そのものがアート!

そんな気持ちで過ごすのと、なんとなく過ごすのには、同じ環境でも、過ごす時間の質にかなりの差が出ます。

・・・さて、また前置きが長くなってしまいそうなので、「アート」についてはこれからも時々語っていくこととしまして、今日の本題に入りますね。

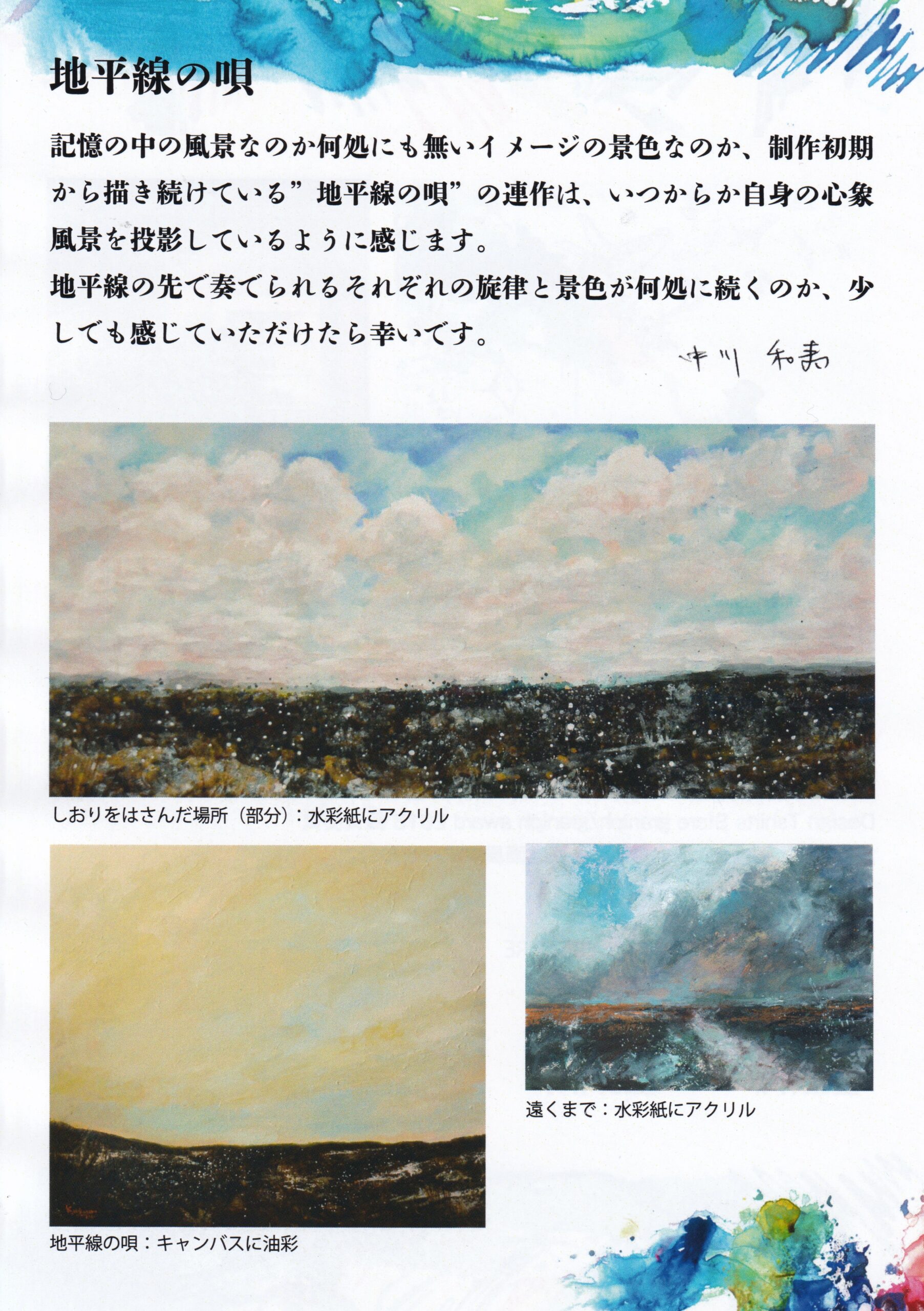

このブログでも時々紹介している「臨床美術」は、まさに誰もが表現を楽しむことができるアートワークです。

アートを身近に取り入れるきっかけとして、最良です♪

なんとなく美術的な創作活動をしてみたいなと思っても、例えば絵を描くとして、いきなり、何か描いてみたら、好きに描いたらいいよなんて言われても、一般的にはそれがそもそも難しいわけですが、「臨床美術」では独自のアートプログラムによって、絵を描く、オブジェを作るといった創作活動そのものを誰もが楽しむことができるプロセスが準備されています。

私は、子どもの頃は画家になりたいという夢を持っていたのですが、大人になるにつれてその想いが薄くなり、美術の世界から遠のき、そのまま殺伐とした社会で揉まれていたらすっかり表現力が落ちてしまい、心から楽しいと思えることもほとんどない毎日、公私ともに辛いことがたくさんあって、生きるのも嫌だった時に東日本大震災が起き、実家を失うと共に身近で多くの人がこの世を去っていくという現実に直面した時に、命を無駄にしてはいけない、命を与えられたからには豊かな気持ちで生きてゆきたい・・・と思った時に出会ったのが「臨床美術」でした。

今日は、その中のプログラムの一つである、「朝日の風景画」をやってみましたので、動画でサクッとご紹介しますね。

この臨床美術プログラム「朝日の風景画」は、使用する画材は色鉛筆と用紙数枚に、のりとハサミを準備すればOK。

時間にしても1時間かかりませんので、気軽に楽しむことができます。

朝日の風景を思いのまま描いていいよと言われても、画家でもない、特に絵心なんてないって感じてる方にはハードルが高すぎですが、臨床美術なら大丈夫です。

そして、臨床美術をやっていくうちに、感性が磨かれ、技術的な応用力もついていくので、自然と表現力も豊かになっていきます。

こうやってアートを生活に取り入れることで、これまで見ていた同じ景色への捉え方が変わったり、当たり前だと思っていたことが実はすごくありがたいことだということに気がつくことができて、様々な事柄に感動できるようになることを実感します。

心が喜ぶ「臨床美術」によるアートワーク。

ぜひ多くの人に体験いただきたいです。

臨床美術についての記事のまとめはこちら↓