「物語」を描く表現技法

先に、カテゴリー「心の健康」記事で、「ナラティブ」という言葉について取り上げました。

ナラティブ(Narrative)とは、日本語では「物語」や「対話」を指します。

前の記事では、人と接する時には、その人自身の生きた背景をストーリー(ナラティブ)にしてトータルで見ていくことが大切、ということを書かせていただいたのですが、今回は、同じナラティブでも、少し違った視点「ナラティブ・アート」に関して、ご紹介いたします。

「ナラティブ・アート(Narrative Art)」とは、物語アートとも言われる、美術用語です。

美術館・アート情報のWebマガジン「artscape(アートスケープ)」の現代美術用語辞典によると、

ナラティブ・アートは「過去の出来事の一場面やこれから起こりうるであろう事象を、具象的に描く表現方法」

とされています。

おそらく、美術の授業や、歴史の授業などで目にする絵画は、このタイプが結構あると思います。

ナラティブ(物語)は、当然いつの時代にもあるものです。

ですので、「ナラティブ・アート」は、聖書や神話をテーマとした宗教画や歴史上の出来事を描いた歴史画から、現代アートまで、幅広く網羅されていることになります。

そんな、ナラティブ・アートに関連して、現在とても気になる美術館の建設が進められています。

それは、

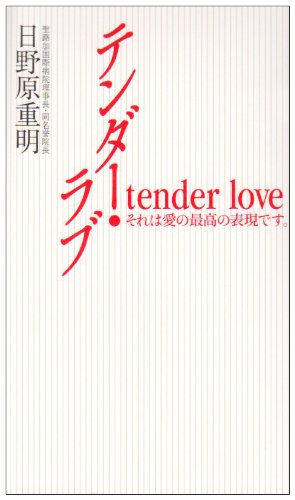

LUCAS MUSEUM OF NARRATIV ART

ルーカス・ミュージアム・オブ・ナラティブ・アート

映画界の帝王、ジョージ・ルーカスの念願だった「ナラティブ・アート」を展示する美術館です。

米ロサンゼルスに建設中で、今年2020年開館予定でした。

こちらも新型コロナウィルス等の事由により、当初より開館予定が長引いているようですが、2021年には開館されると言われています。

ファッション・カルチャー雑誌「GQ JAPAN」web記事「ジョージ・ルーカスの逆襲──ルーカス美術館、LAに建設中」によると、ジョージ・ルーカスは「見る者の感情を動かし、何らかのストーリーを語りかけてくるタイプの作品を好む。眺めていてもストーリーが聴こえてこないから、抽象系のアートは苦手。」とのこと。

私も、臨床美術を知るまでは、歴史的な西洋絵画が好きで、抽象画に対しては苦手意識があったので、なんとなく、その気持ちはわかります・・

ルーカスさんほどの巨匠には言えませんが、個人的には、抽象画も好きになれたら、世界がもっと広がると今は思っています。

また、こちらの美術館では、

「イラストや絵画、コミックアート、写真にくわえ、映画制作について細やかに展示する常設コレクションと企画展を展開。新しい緑地や最新鋭の映画館、オンサイト教育向けのスペース、レストラン、ショップ、イベントスペースなども提供する」とのことです。

(デザイン雑誌「AXIS」web記事「LAで『Lucas Museum of Narrative Art』の建設が進行中 MAD Architectsが手がける近未来的なデザイン」より)

私はルーカスさんの大ファンという訳ではないですが、映画好きなので、巨匠ジョージ・ルーカスの映画はチェックしますし、美術ファンなので、この美術館については、当然、気になります。

ロサンゼルス、これを機に是非とも行きたいです。

今後も、Lucas Museum of Narrative Art(ルーカス・ミュージアム・オヴ・ナラティヴ・アート)の行方をチェックして行きたいと思います。