20年の時を経て上映される完全版

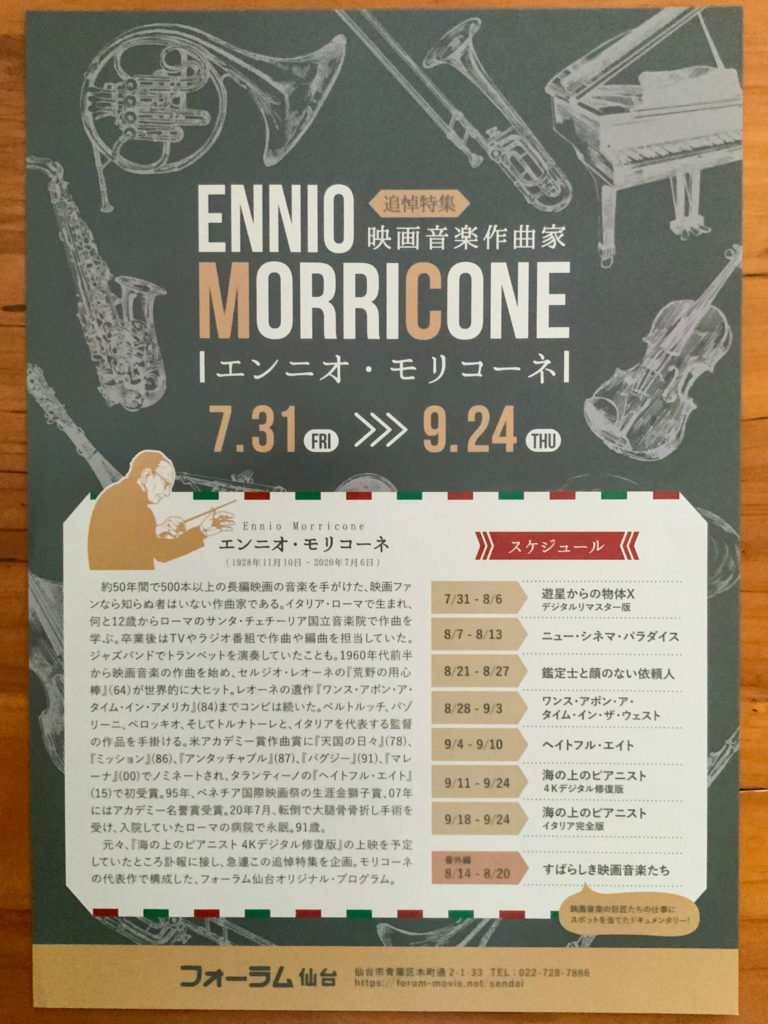

8月半ばから開催されていた、映画館フォーラム仙台における「エンニオ・モリコーネ追悼特集」。

以前書きました時には、この特集、9月24日までということで、「海の上のピアニスト」の上映も同じく24日までということだったのですが、10月1日(金)にまで伸びたようです。

実は私、24日までの都合がつかないでいたので諦めていた所でしたが、おかげで、観に行くことが出来ました♪

関連記事:

映画や音楽好き必見 ‘映画音楽 ’にスポットをあてた貴重な映画/これまでにないドキュメンタリー「すばらしき映画音楽たち

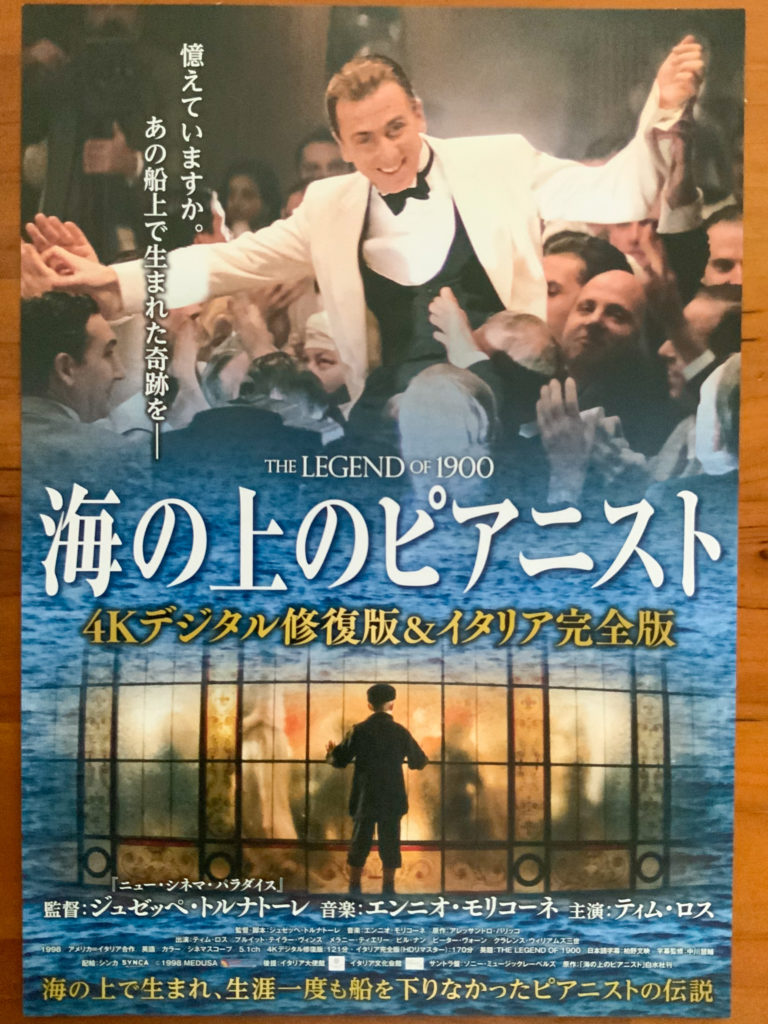

「海の上のピアニスト」は、全編に渡って、映画音楽の巨匠モリコーネの美しい音楽が堪能できる名作で、日本で初公開されたのは1999年、それから20年ほどぶりで、4Kデジタル修復版およびイタリア完全版として復活上映中です(2020年9月26日現在)。

1900年に豪華客船の中で生まれ、“ナインティーン・ハンドレッド(1900)” と名付けられた男の子が凄腕のピアニストとして成長しつつも、生涯船を降りることなく数奇な人生を歩んだことで伝説となったというファンタジー映画(フィクション)です。

映画の中で、副主演であるトランペッターの男性(役名:マックス)が「本当の話」と言って物語が進められていることもあり、実話かと勘違いもされてしまう映画ですが、フィクションです。

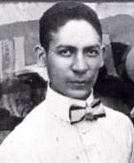

また、実際に存在し、ジャズを作った人とも言われているジェリー・ロール・モートンを、物語の中でナインティーン・ハンドレッド(主人公)のピアノ対決相手として登場させていることもあって、よりリアルっぽく感じさせられちゃうわけなのですが、そこがこの映画の見所でもあります。

ジェリー・ロール・モートン

(Ferdinand “Jelly Roll” Morton)

1890〜1941年。

米国ルイジアナ州ニューオーリンズ出身のピアニスト、バンドリーダー、作曲家。

(wikipediaより)

この、ジェリーとナインティーン・ハンドレッドの、それぞれのピアノ演奏による対決シーンは圧巻です。

ピアノ曲が好きな人はもちろん、そうでない人も、時を忘れて見入ってしまうこと請け合いです。

でもふと現実に帰ると、映画の中では二人とも誰もが息を止めてしまうような演奏をするわけだけど、そもそもこれは、演技。本当に演奏している人がすごすぎる!そして、これほどのピアノ弾きの演技をする俳優もすごい!って、そっちの感動が最終的に増します・・・

今回公開されたイタリア完全版は、当初のものより50分ほども長い映画ですが、物語の展開が軽快で、笑えるところもたくさんあり、そしてちょっと悲しくもあるお話なのですが、見所がたくさんあって、3時間も長くは感じません。

個人的には、ピアノの演奏を心から楽しんでいるナインティーン・ハンドレッドを見ていると気持ちがいいのと、悪い人が出てこなくて(一瞬意地悪そうな人も最終的に良い人)、みんな心温かく、人間味あふれる感じが、好きだなーと感じる映画です。

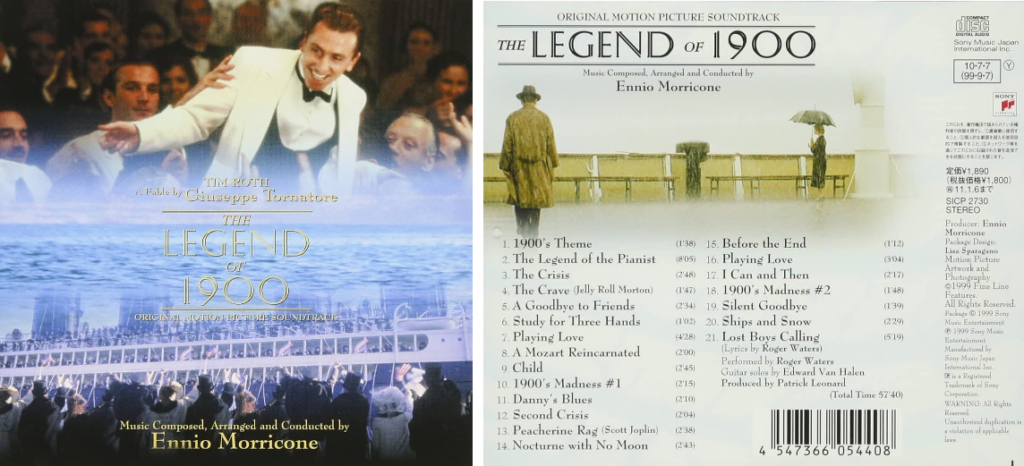

そして、私にとってお気に入りの一つである、この映画のサントラCDはこちらです。

ピアノソロ、オーケストラ、バンド調ありとバラエティーに富み、中にはノリのいい曲もあって楽しめつつも、穏やかな気持ちになりたいときには最適なアルバムです。

このCDに付属のブックレットには、エンニオ・モリコーネ(訳:ジャパンタイムズ)による以下のメッセージが添えられています。

「私が、ジュゼッペ・トルナトーレ監督の映画「海の上のピアニスト」のために作曲したこの音楽は、これまでに私が手がけたどの映画音楽にも見ることのできない特質を備えていると信じています。

この映画は真のミュージカル映画であり、そのために私は心理学、歴史、言語学から音楽的技巧や名人技(この映画が一人の音楽家、独学の偉大なピアニストについての物語だからなのですが)といったモチーフや、壮大で情緒的な音楽シーンあるいは親密で安らぎのあるシーン、またあるいはエンターテインメントに満ち溢れた楽しいシーンやそうかと言えば徹底したリアリズムのシーンといったさまざまなテーマの音楽シーンを相手に奮闘しなければなりませんでした。

これら全てのモチーフが見事に溶け合い、その結果この映画の特質を観客の皆様に十分に楽しんでもらうためになくてはならない表現力が生み出されているのだと思います。

私は、この映画とその音楽がそれらにふさわしい成功を収めることを願ってやみません。

この映画音楽は、扱われているテーマの多様性からいっても、私のこれまでの作品の中で最も成功を収めた作品の一つに数えられることでしょう。」

ご本人がそう述べられている通りの、素晴らしい音楽そして映画の名作です。

是非、観て、聴いて、その素晴らしさを感じてください♪

あなたの

お気に入りの映画音楽

はなんですか?