〜邦題と原題のギャップに隠された、深淵な物語〜

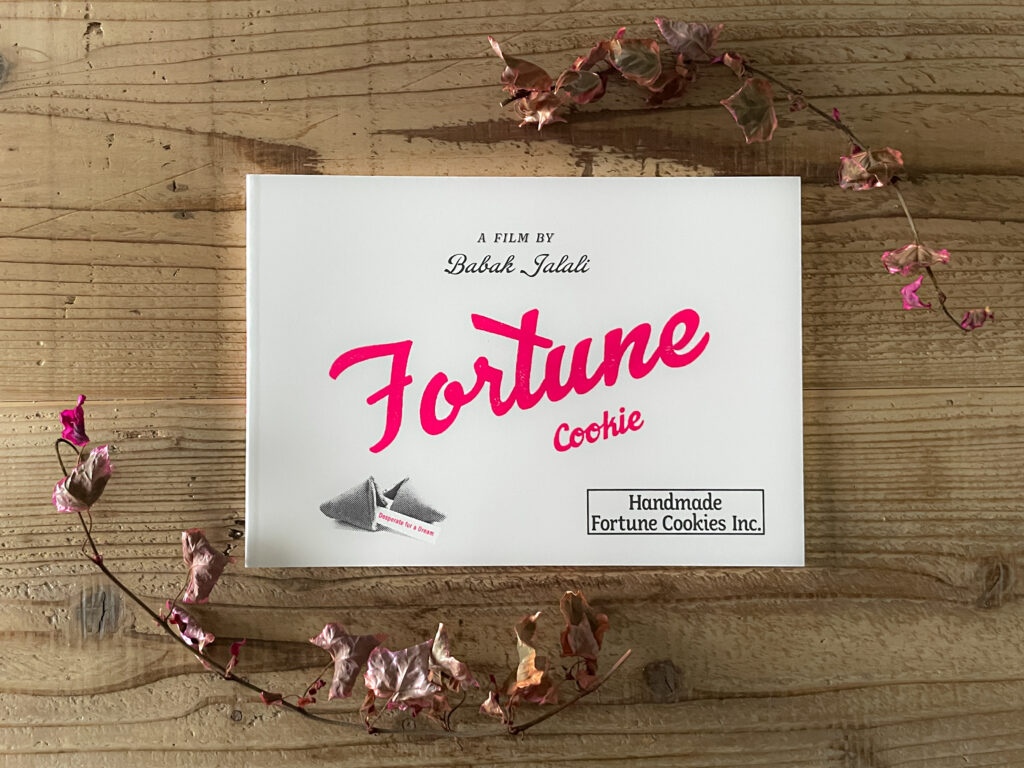

映画ネタが続いてしまいますが、フォーラム仙台で上映されている映画『フォーチュンクッキー』(原題:『Fremont』)を観てきまして、結論から述べると、それは、主人公ドニヤの不器用ながらもひたむきに生きる姿に、胸を打たれ心に静かな感動が広がるとても良い映画で、今年観た映画の中でも特に好きな作品となりました。

映画『フォーチュンクッキー』公式ホームページ:https://mimosafilms.com/fortunecookie/

…しかしながら実は、この映画の「邦題(フォーチュンクッキー)」と「原題(Fremont)」の違いが、良くも悪くも心に引っかかった、と言うのが私の本音にはありまして…

と言うわけで、その点について、日本における巷の映画批評でも賛否両論言われているのも納得できるわけですが、私自身の最終結論としては、あり(good👍)と言うわけで、是非記録しておきたいと思ったのです。

フォーチュンクッキー、私は久しく食べてないけど、あなたもご存知ですよね?

そう、クッキーを割るとおみくじ的なものが入っている、あの昔からあるクッキーです。

日本の「辻占煎餅(つじうらせんべい)」というお菓子がその起源と考えられていて、辻占煎餅をヒントに、アメリカに移住した日系人たちがフォーチュンクッキーを作ったのが始まりとされています。

第二次世界大戦中に日系人が強制収容された時期に、中国系の人々がこの製法を引き継ぎ、アメリカ国内の中華料理店で提供されるようになり、今日のような「中華料理のデザート」というイメージが定着していった、という経緯があるようだということですよ。

なお、フォーチュンクッキーの歴史などまではこの映画では語られていませんが、パンフレットにはそのことが記載されたページがあって、興味深かったです。

こういう知識もあると、映画がますます面白く感じますね。

邦題となっている『フォーチュンクッキー』は、映画の中でも重要なアイテムであり、ささやかな希望や未来への期待を象徴しています。

一方、原題の『Fremont(フリーモント)』は、この映画の舞台であるアメリカの地名です。

映画を観る前は、この原題との極端な違いは何だろうと若干怪訝に思いつつも、『フォーチュンクッキー』とされた邦題、そしてチラシにも書かれている『私の殻をやぶるとき』というキャッチフレーズから、主人公の女性が自分の殻を破って行動したら、素敵な恋なり希望があったというような、あったかい気分になれる物語なのだろうと想像していました。

そしてたまたま、その舞台の地がフリーモントになったのかな?くらいに。

確かにその側面もあるのですが、映画を観て、原題の『Fremont』が持つ意味を知ったとき、この映画の本当の奥行きに気づかされました。

主人公ドニヤは、アフガニスタンからフリーモントにやってきた難民です。

慣れない異国の地で、彼女はこの都市のチャイナタウンにあるフォーチュンクッキーの工場で働き始めます。

クッキーの中に入っているおみくじのようなメッセージは、ときにユーモラスで、ときに示唆に富んでおり、彼女の孤独な日々に小さな光を灯します。

予告編の動画もコミカルな感じで、そういったことをほのぼのと楽しめる映画なのかな?と思えるかもしれません。

が、実はもう一つの深いストーリーがあるのでした。

普段はあまり自分を出そうとしないドニヤが「家族を置いて逃げてきた私なんかが、恋をしたいと思っても良いの?」と言うシーンでは、特に胸が締め付けられました。

カリフォルニア州のフリーモント市は、アフガニスタンからの移民が多く住む場所として知られているのだそうです。

私には映画を観るまでこの知識がなかったため、物語が進むにつれて、原題「Fremont」の意味に気づかされ、そして様々なことを考えさせられることとなりました。

映画は、フリーモントで生きる人々の現実を、静かなモノクロームの映像で描き出します。

主人公ドニヤが抱える過去のトラウマ、言語や文化の違い、そして何よりも「居場所」を探し求める孤独。

これらは、単なる個人の物語ではなく、移民として生きる多くの人々が直面している現実です。

「Fremont」という原題は、この物語が特定の場所で、特定の背景を持った人々の、紛れもない現実を描いていることを強く示唆しています。

それは、幸せや希望の物語といった枠組みを超え、アイデンティティや社会への問いかけを私たちに投げかけているのではないでしょうか。

裏話が知れると共に、フォーチュンクッキーのレシピなんかも載っていて面白い

さらに特筆しておきたいのは、主人公ドニヤを演じたのはこれが映画初出演というアナイタ・ワリ・ザダ(Anaita Wali Zada)という女優さんについて。

彼女についても、映画を観た後にパンフレットを読んで初めて知ったのですが、彼女自身、タリバンが復権した2021年8月に、アフガニスタンからアメリカへと逃れてきた人物で、ドニヤのキャラクターに共感を覚えたということで、なんと、アメリカに来てわずか5ヶ月、演技も未経験だったにも関わらず、この主演を果たすこととなったのだそう。

(この点は公式HPにも記載あり)

アナイタ・ワリ・ザダが演じるドニヤはあまりにも自然かつ印象的で、観ているこちらも映画に引き込まれましたが、彼女が持つ事実が、単なる演技を超えた、ドニヤというキャラクターの内面的な真実を、見事に引き出していたのかもしれません。

映画『フォーチュンクッキー』公式ホームページ:https://mimosafilms.com/fortunecookie/

以上、映画『フォーチュンクッキー』(邦題)の原題は『Fremont』である点にフォーカスしてまとめてみました。

確かに、島国日本に住む私たちには『Fremont』(フリーモント=アメリカの都市名)という原題のままでは、ファーストインプレッションではピンとこないですし、これが映画供給会社によるマーケティング戦略の一つだとしても、邦題やキャッチコピーと原題のギャップをきっかけに、より深く作品を考察するきっかけになったのは、私にとっては初めての良き体験でした。