〜そして 岩手の絶品ハンバーグの記録〜

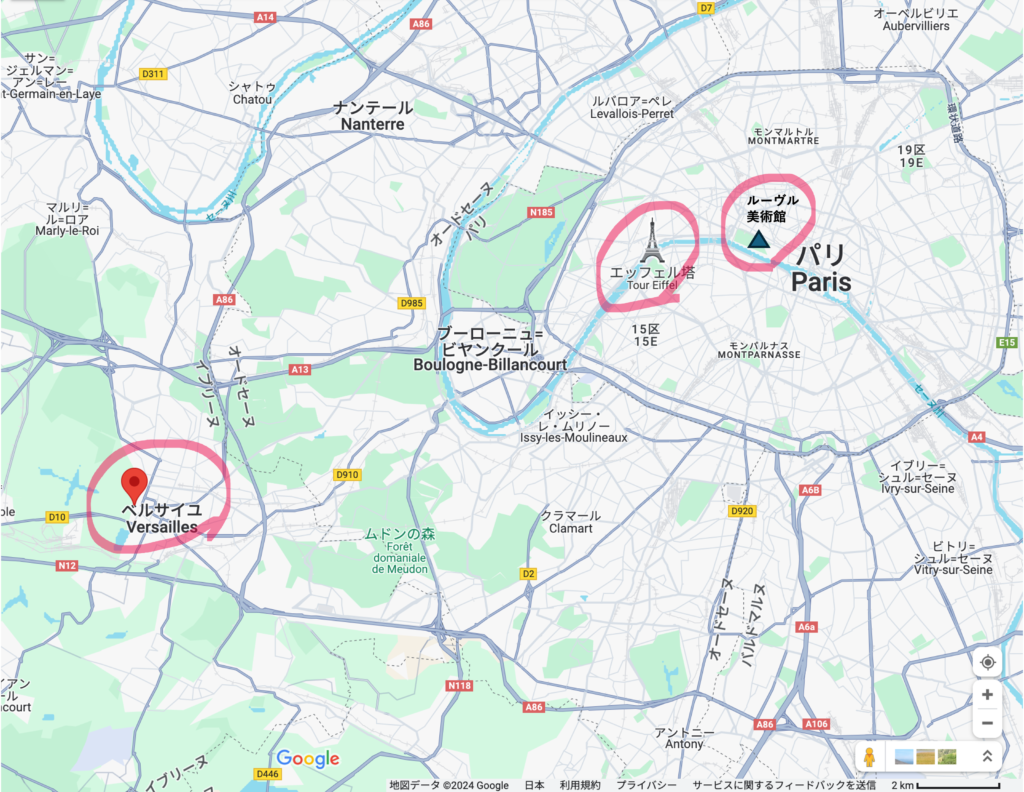

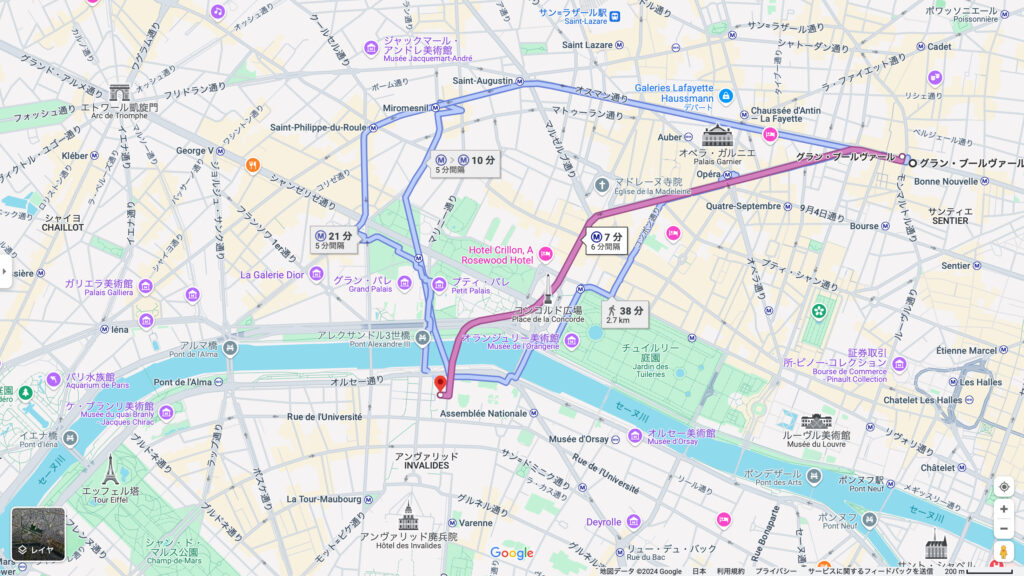

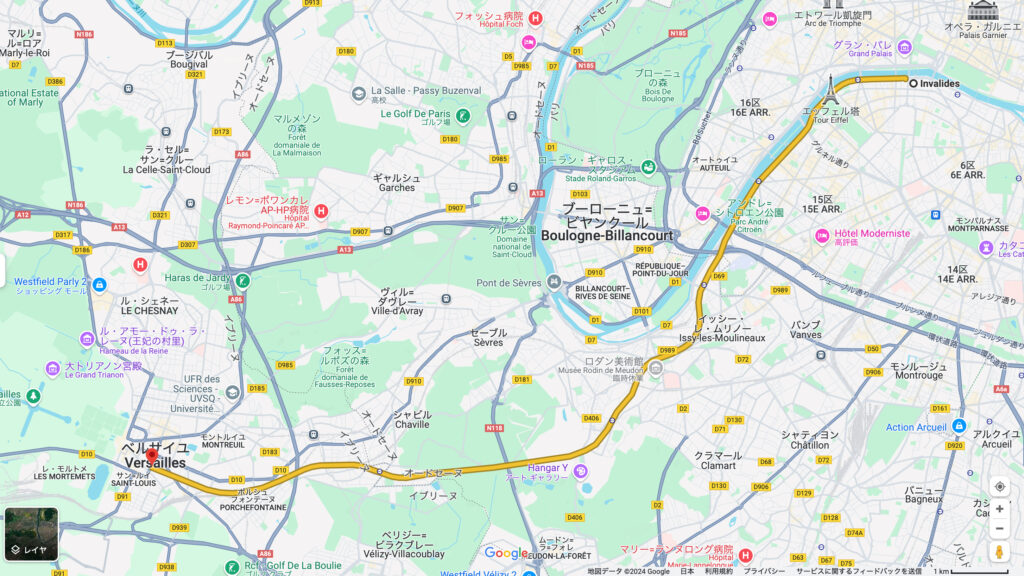

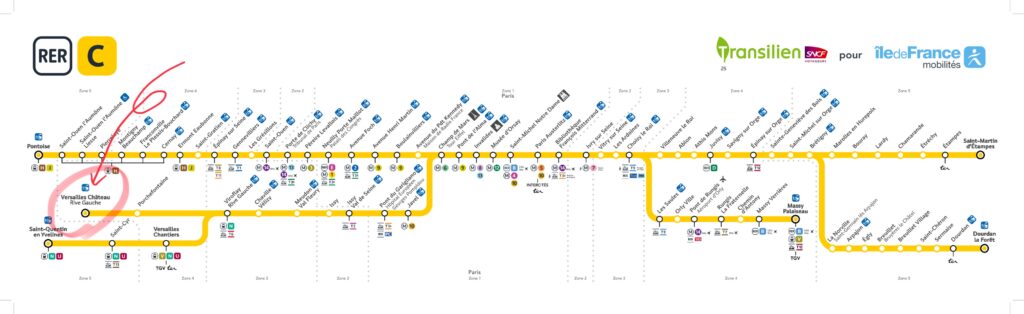

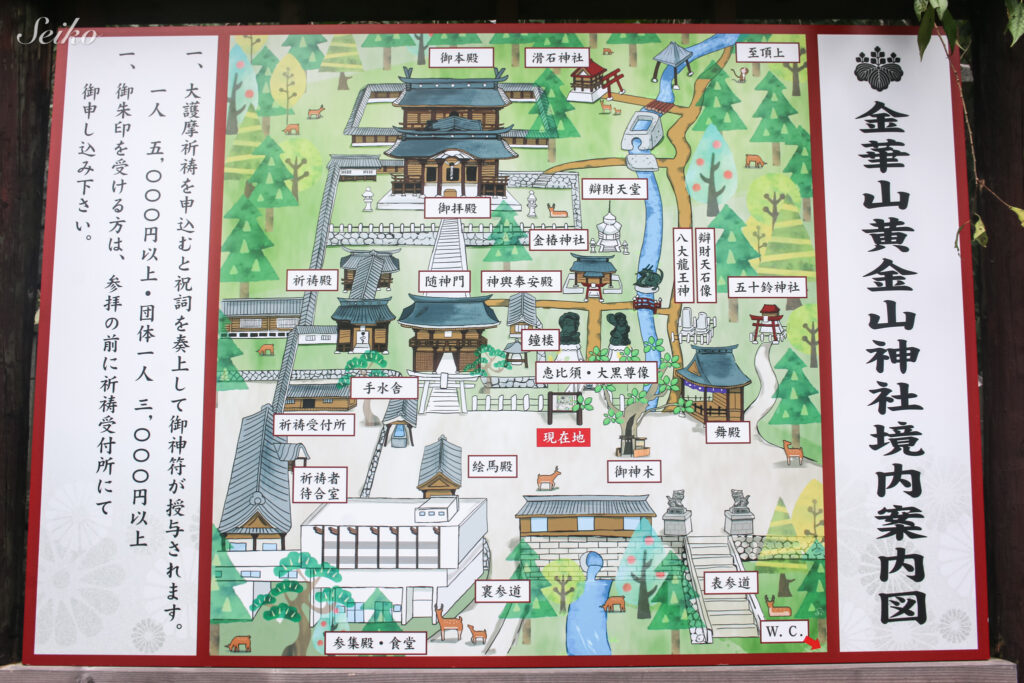

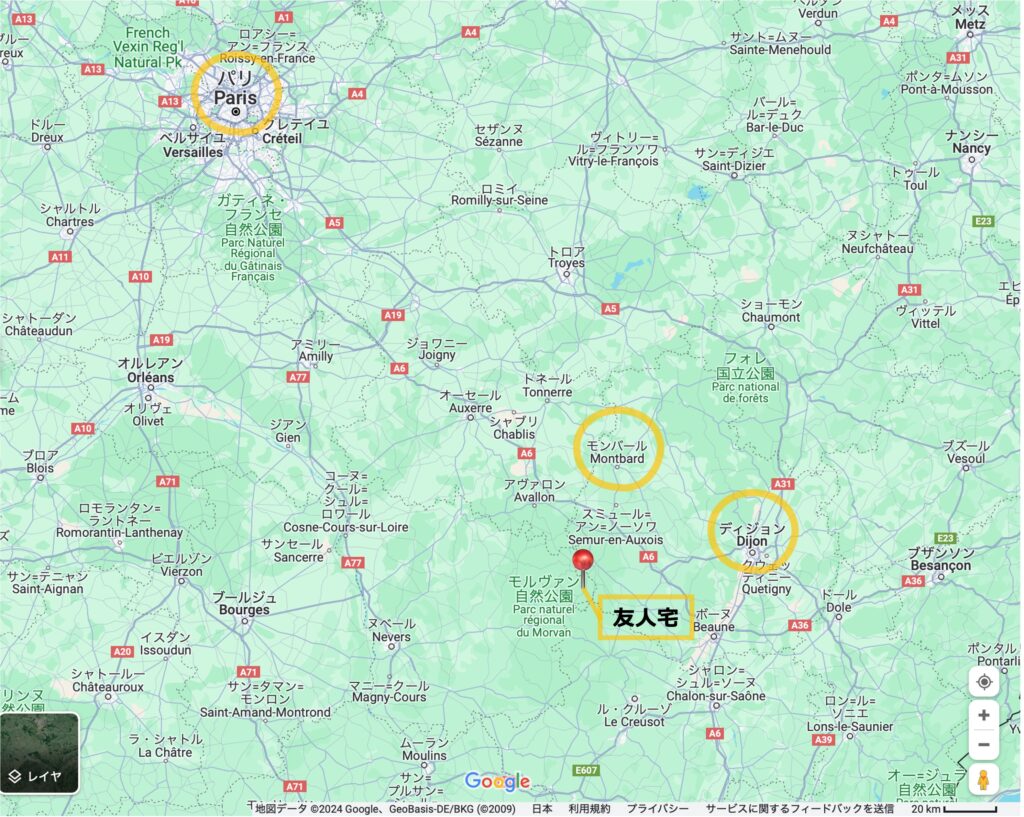

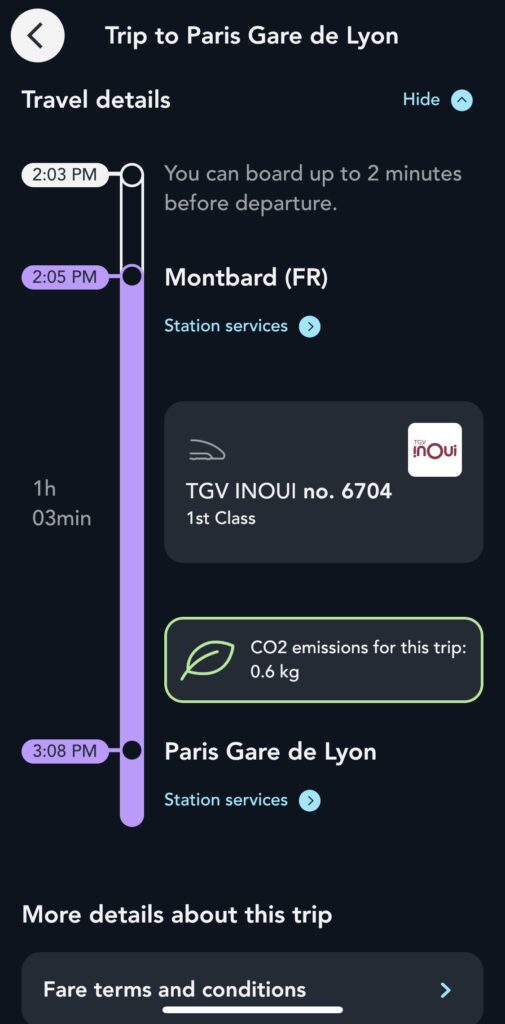

昨年訪れたフランスの旅行記、なんとか今年中に記録し終えたいと思っているところではあるのですが、今月初旬の週末、親愛なる友人夫婦が、岩手県平泉の中尊寺までドライブに連れ出してくれたので、前回記事のヴェルサイユ宮殿に続き、そしてまた今年は金華山も訪れており、たまたまながらも黄金つながりということで、タイミングも良いところですから、写真にて残しておこうと思います。

土曜日の午前9時半、友人夫婦の住む最寄りの駅である塩釜駅にて待ち合わせし、友人旦那くんの運転する車に同乗。

いざ初冬の中尊寺へ・・・の前に、まずは腹ごしらえ。

この日の私たちには、中尊寺を訪れること以外に、岩手県一関市で美味しいハンバーグを食べよう!というもう一つの目的がありました。

ドライブのスタート地点である塩釜駅から、東北自動車道を経由しておよそ1時間30分、訪れたのは「ミートレストラン 格之進」です。

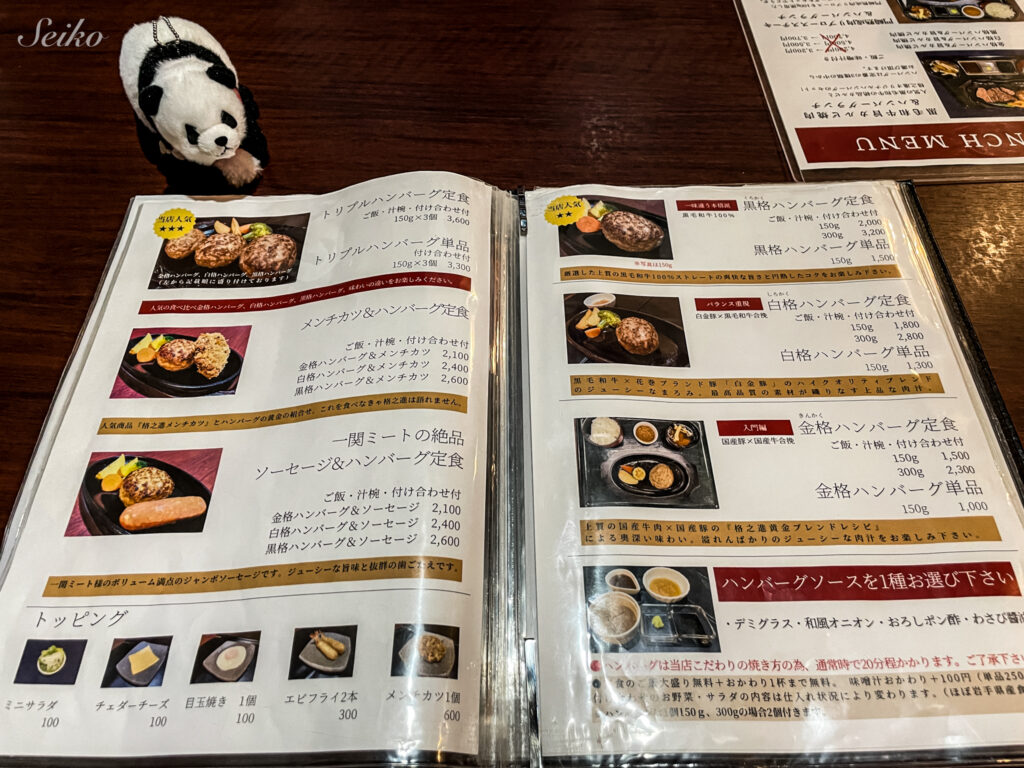

11時オープンきっかりに入店し、メニューを物色。

(パンダがいるのは、友人奥さんが無類のパンダ好きのため。本件とは関係ないので気にしないでください(苦笑))

“お肉のテーマパーク”と謳う「ミートレストラン 格之進」さん、絶品と言われるハンバーグ目的で来ましたが、メンチカツなどなどもどうしても気になって。

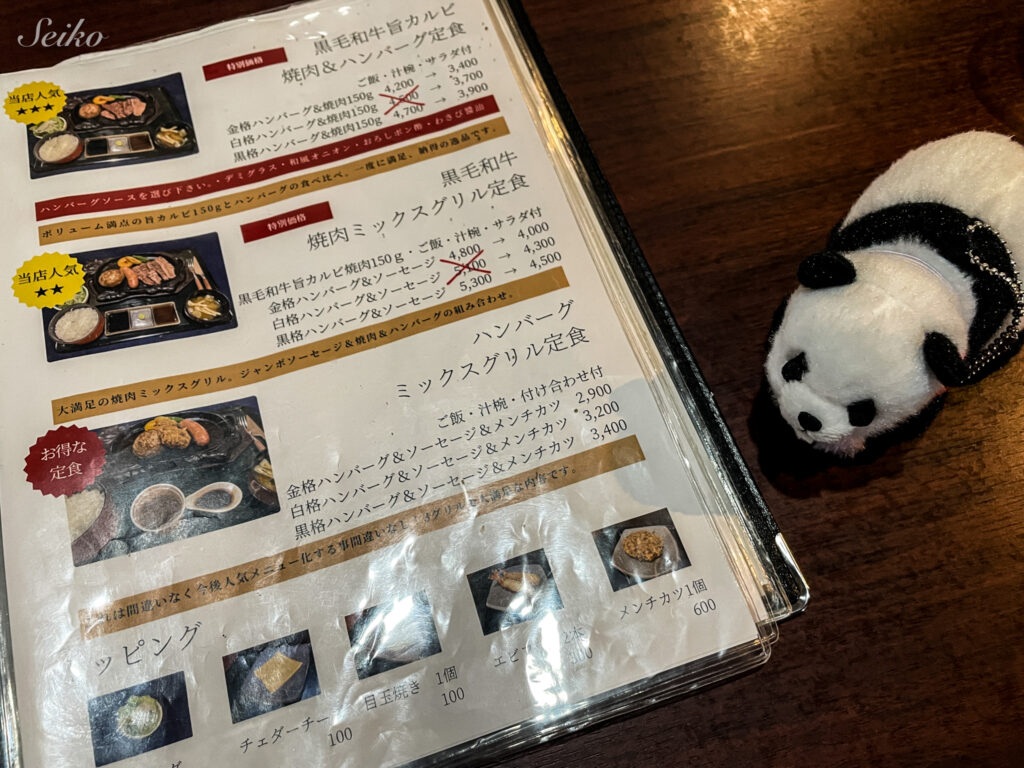

最終的に、私は、トリプルハンバーグ定食と単品のメンチカツ(+グラスビール)を注文。

およそ5,000円の御褒美ランチとなりましたが、それはまさに、お値段納得の絶品ハンバーグでした。

「トリプルハンバーグ定食」は、「ミートレストラン格之進」さんの主力商品である3種類のハンバーグ「金格」、「白格」、「黒格」を一つのセットにされた定食メニューで、食べ比べを楽しむことができます。

「金格」、「白格」、「黒格」の、三つの違いは何か、というのは一言でまとめるとそれぞれ以下の通り。

金格:岩手県花巻市が誇る幻のブランド豚「白金豚」の合挽ハンバーグ

白格:厳選された上質な黒毛和牛と「白金豚」の合挽ハンバーグ

黒格:厳選された上質な黒毛和牛100%の最高峰ハンバーグ

ご覧ください、この迫力!(左から金格→白格→黒格ですが、見た目には比べようないですよね。その違いは食べてみないと分からない…)

まんまるボリューミーなハンバーグにナイフを入れた時の、溢れる肉汁は感動ものだったのですが、食べたい情動に駆られ、その情景を写真に収めるのをすっかり忘れていました(涙笑)

どうしても気になって仕方がなかったメンチカツも、オーダーして正解でした。

かりっふわっほくっの食感に続けてジューシーな旨味、ハンバーグ同様に初めて体験する美味しさでした。

そして、日本人が愛するお米にもこだわりを持たれているようで、ご飯も美味。

(格之進さんのWEBサイトに詳細が記載されています→https://kakunosh.in/kanzaki-aging-beef/cat-foodstuff/iwate-rice/)

どれもが本当に、絶品!!

だったのですが、実を言うと、流石に分量的な点で私には厳しく、友人旦那くんに食べきれない分を消費していただいたということを、念の為申し添えます(それくらいしっかりボリューミー。ご飯も大盛りやおかわりが無料です)。

ミートレストラン 格之進

住所:〒021-0063 岩手県一関市山目大槻67−1Webサイト:kakunosh.in

お腹が満腹になったところで、ミートレストラン格之進から車でおよそ15分程度の場所にある中尊寺へと向かいます。

紅葉の見頃も終わり、オフシーズンの土曜ではありましたが、到着した中尊寺の駐車場にはそれなりに車が停まっていました。

しっかり寒さ対策した身支度に整え、車を降りて、中尊寺の境内へ。

表参道である「月見坂」入り口は紅葉の名残がありました。

程なくして険しい坂を登ることになりますが、お腹が満たされた後のちょうど良い運動となり、冷たくもグリーンの香りに癒されます。

うっすら雪化粧という風景も美しく。

文政10年(1827)に建立され、義経・弁慶の木像が安置されいるという「弁慶堂」。

「弁慶堂」の展望台から見える景色。

写真の手前の広場のようなところは「東物見台」と名付けられています。

2022年に改築されている「薬師堂」は他と比べ真新しさを感じます。

甘味処である「積善院 奥の細道展」の庭の雰囲気はいつ見ても素敵。

本堂の正面に建つ「本坊表門」。

岩手県指定文化財にされているだけあって、厳かな風情の門です。

そして、日本の天台宗の開祖である最澄が1200年前に灯した「不滅の法灯」が護持されている「本堂」。

現在の本尊は、東日本大震災後である平成25(2013)年に新たに安置された釈迦如来坐像で、高さ5mほどのもの。

本堂の隣に位置する「峯薬師堂」の風景は、紅葉の落ち葉がとても美しいコントラストを描いていました。

こちらも岩手県指定文化財に登録されている「旧鐘楼」。

今ではほとんど鳴らされることはないということですが、茅葺き屋根の建物の中に康永2(1343)年に鋳造された梵鐘が配されており、大変貴重。

奥州藤原氏の残した文化財3000点あまりを収蔵する宝物館である「讃衡蔵」。

こちらの建物のチケット売り場にて「讃衡蔵」及び「金色堂」の拝観券(大人1,000円)を購入することができます。

「讃衡蔵」の収蔵物も、「金色堂」も撮影はできませんので、「讃衡蔵」の最後に設置されていたフォトスポットのみをせっかくだから撮影・・・

ちょっと切ない・・・

のですが、こちらの写真にある通り、今年は金色堂建立900年の節目だったのだそうで。

私たち、それをつゆ知らずに行ったものですから、年内に滑り込めて、なんだか縁起良く感じました。

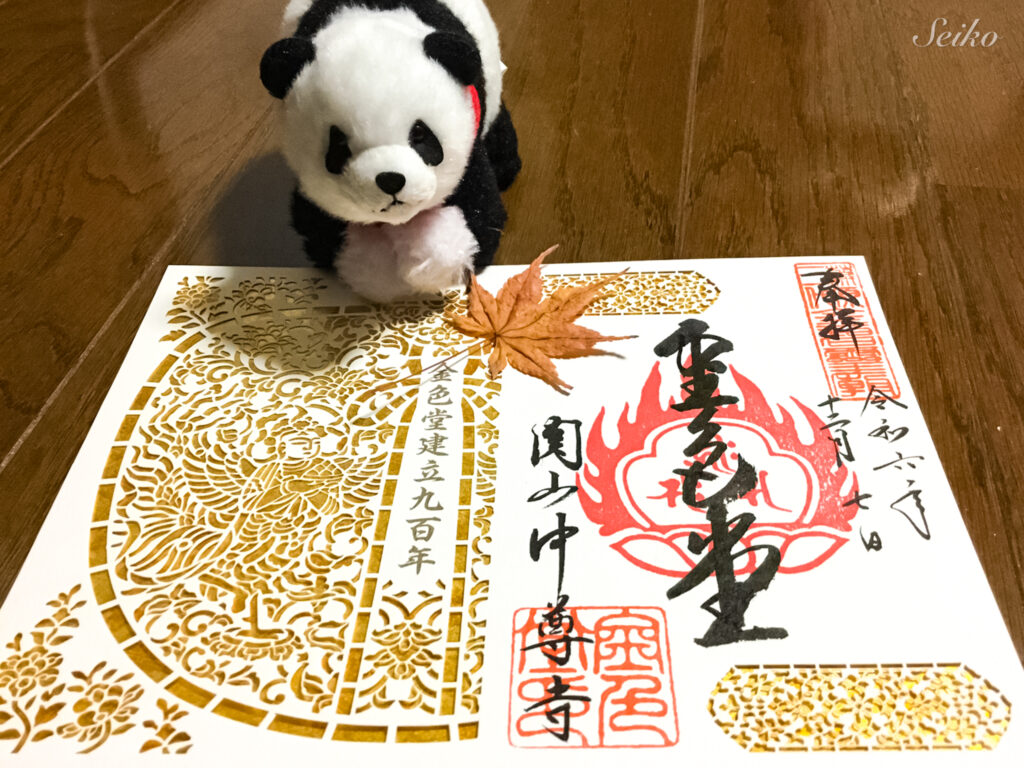

(パンダ好きで)実は御朱印集めも趣味だったという友人による今回の御朱印の写真。

ご覧の通り「金色堂建立九百年」と明記され、特別の切り絵が施されています。

さあ、いよいよ「金色堂」へ。

ちなみに、「金色堂」を保存している建物は「覆堂」と言って、その名の通り金で作られた金色堂を覆い守っているのです。

簡単に入ることは許されない場所なので、ぐるりと柵が施されています。

「金色堂入口」で、「讃衡蔵」チケット売り場で購入したチケットを提示して入場します。

いよいよ「金色堂覆堂」に近づいた時の不思議な輝き。

この中で守られている「金色堂」そのものは撮影できませんが、やはり実物を見てこそ。

堂の内外いっぱいに金箔を押した「皆金色」の阿弥陀堂に、美しく輝く夜光貝の螺鈿の装飾。

私は東北人なので数回拝見してますが、何度見ても、見惚れます。

「金色堂」の外には、松尾芭蕉の句碑があります。

『五月雨の降り残してや光堂』

芭蕉が詠んだこの意味は、岩手大学平泉文化研究センターによりますと、下記の通りです。

“「五月雨が降り続き(五百年間)、全てのものを腐らせてきたが、

ここだけは降り残したのだろうか。戦なき世を願った藤原氏や

ここに住み続けた人々の祈る心をともし続けるこの光堂を」

平泉中尊寺の多くの建物は奥州藤原氏滅亡後、火災等でほとんどがなくなり、あるいは朽ち果ててしまっていました。しかし戦争をなくし平和を大切にしたいと願う人々の祈りや願いは消えていません。光堂、つまり金色堂は今も大切に守られ、光を放ち続けています。”

(引用元:https://chs.iwate-u.ac.jp/heritage/html/literature-sub-samidare.html)

この芭蕉の見解はなんとも閑寂さを感じますが、前回記事にしたフランスのヴェルサイユ宮殿の黄金とは全く異質ですね・・・

(フランス一人旅の記録:華麗なるフランスの世界遺産 ヴェルサイユ宮殿と庭園)

そして、芭蕉の像の先にある建物は、重要文化財に指定されている「旧覆堂」です。

古い記録には「鞘堂(さやどう)」とも記されているとのことで、「鞘」も読んだ字のごとく「大切なものを保護するためにかぶせたり、覆ったりするもの」という意味があるわけです。

芭蕉や伊達政宗、明治天皇といった歴史上の人物は、薄暗いこの堂内で金色堂を参拝したのだそうです。

さて、中尊寺の広い境内には「白山神社」が鎮守しています。

850年に中尊寺を開いた慈覚大師円仁(じかくだいしえんにん)が、この地に勧請(かんじょう:神仏の来臨を願うこと)したと伝えられているそうです。

茅葺き屋根が美しくも立派な建物である「白山神社能堂」は、こちらもまた重要文化財で、現在も神事能(神社の祭礼に奉納される能楽)が実施されています。

「白山神社」ではくぐってお参りすると願いが叶うと言われる茅の輪(ちのわ)があることでも知られています。

私も、間も無く新年を迎えるこのタイミングで、これまで生きてこられたお礼と共に、新しい自分そして人生へ向けて希望をお祈りしました。

このすぐ近くに「かんざん亭」という食事処があります。

何度か中尊寺は訪れているものの、私はいまだ未体験なので詳しくは語れませんが、広い境内にレストランがあるのは嬉しいですね。

食べログの口コミ(https://tabelog.com/iwate/A0303/A030303/3004624/)を見た限りでも悪くなさそうです。

境内にある建物全てを撮影し切れてはいませんが、ぐるりと一周したところで、そろそろお暇。

先にも述べた通り、これまで何度か訪れている場所でしたが、うっすら雪化粧された中尊寺は初めてでした。

ただ立っているだけなら寒いですが、境内を歩いて運動するには程よい時期でもあり、美しい初冬の世界遺産の地で、人けも多くなく心身ゆったりでき、友人夫婦に誘われての思いがけない日帰り旅でしたが、本当に癒されました。感謝。

中尊寺

住所:〒029-4195 岩手県西磐井郡平泉町平泉衣関202

Webサイト:http://www.chusonji.or.jp/