〜予告編にしてやられるも、深い作品〜

毎回映画を見る時は、ワクワク・ドキドキ感を楽しみたいので、なるべく予備知識は少ない状態で映画を観に行く私です。

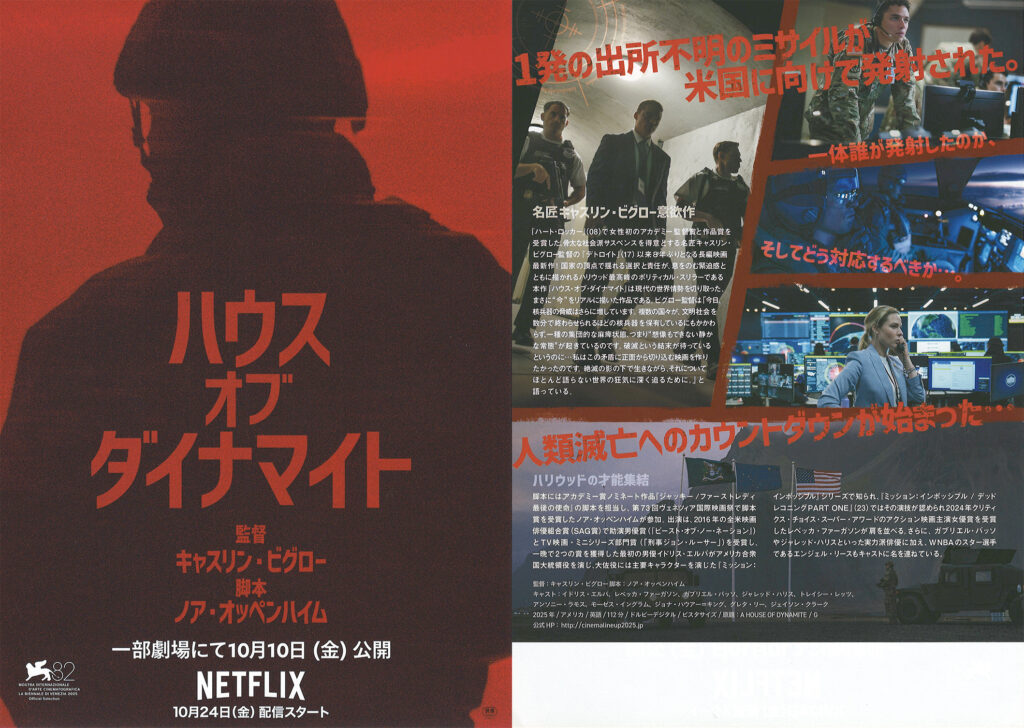

今回も、予備知識はほぼゼロで映画『ハウス・オブ・ダイナマイト(原題:A House of Dynamite)』を観てきました。

というか、そもそも公式HPもあっさりしたもので。

映画『ハウス・オブ・ダイナマイト』公式ホームページ:https://www.cinemalineup2025.jp/ahouseofdynamitefilm/

意味ありげで緊迫感あふれる予告編を一度観たきりで「テロリストによる破壊工作を描いたサスペンスかな?」と勝手に思い込んでいたんです。

しかし、ストーリーが進むにつれて、私の予想は見事に裏切られたと気がつきました。

これは単なるテロとの戦いではない。

もっと深く、私たちの生きる世界そのものの危うさを描いている。

そんな作品でありながら、パンフレットは制作されていないこともあり、記録しておきたいと思いました。

この映画で印象深いのは、その「リアル」な描写です。

フィクションでありながら、画面で繰り広げられる政府、軍、専門家たちの混乱と決断のプロセスは、まるで本当に今、この瞬間、世界のどこかで起こっている危機を覗き見ているようでした。

予告編の言葉が示唆していたのは、特定の「敵」の存在ではなく、システムや人間の本質が抱える恐ろしさだったのかもしれません。

ストーリーが進むにつれ、「テロ」という外側の脅威ではなく、極限状態での「人間」の選択や、現代社会が抱える構造的な問題に焦点が移っていくことに気づき、背筋が凍るような思いがしました。

「こんなことがあってほしくない」という願いと同時に、「これは本当に現実の隣にある話だ」と突きつけられる感覚。

映画館を出た後も、その重みがずっしりと心に残っています。

そして今回、パンフレットが制作されていないという点について、私なりに考えてみました。

映画好きにとって、パンフレットがないのは残念ではありますが、これはもしかすると、「思考を停止するな」という制作者からのメッセージではないかと感じたりもしています。

通常、パンフレットは映画の答え合わせや解説、情報の整理をしてくれるものですが、それがないことで、観客一人ひとりが「あのシーンの意味は?」「彼らの選択は正しかったのか?」と、頭の中で深く考え、他者と語り合うことを強要されている気がするのです。

この映画の「深い意味」は、提供された情報ではなく、私たちが個々で考え、感じることの中にこそある。

そう訴えかけられているような気がします。

これはエンターテイメントとして楽しめる緊迫感がある一方で、私たちが住む世界、そして平和というものが、いかに危ういバランスの上に成り立っているのかを、静かに、しかし強烈に訴えかけてきます。

映画『ハウス・オブ・ダイナマイト』公式ホームページ:https://www.cinemalineup2025.jp/ahouseofdynamitefilm/

さて、この映画では、最終的な結末は描かれませんでした。

単なるエンターテイメント的な映画を期待していた人にはモヤッとするかもしれません。

しかし、それは要するに、「想像しろ」ということだろうと思うので、私の考える結末はというと…

シカゴは壊滅、そして米国大統領はどうすべもなく(どこが起こした攻撃なのかわからないのに核爆弾なんて本当は落としたくないと思いつつも)報復として核爆弾を発射することを選択、そしてその報復行為は副補佐官が語っていた通り自殺行為となり、米国どころか全世界が滅ぶ道を辿ることになるのだろう。

というところです。

これを映画館を出た帰りの道中で考えていたら泣けてきてしまったのですが、だからこそ、予告編の言葉にあった通り、”我々(自分)を救えるのは我々(自分)だけである”ということを胸に刻み、故郷や大切な人に感謝し、人生に後悔のないように今を生きなければと、改めて思った次第です。

なお、映画『ハウス・オブ・ダイナマイト(原題:A House of Dynamite)』が、私が生まれた故郷閖上のある宮城県で上映されている映画館は、フォーラム仙台、イオンシネマ名取、イオンシネマ新利府、イオンシネマ石巻です。

劇場での上映は2025年10月23日(木)までで、24日(金)からはNETFLIXで配信がスタートするとのことです。